Видевший этот дивизион русский офицер Логофер писал: «Это хорошая воинская часть – сидящая на отличных конях. Служба всадников совершенно та же, что и наших казачьих частей. Офицеры производятся из тех же всадников. Вообще, туркмены представляют собой прекрасный материал для комплектования нашей кавалерии». Он же неоднократно указывал на сходство обычаев туркмен и казаков: «Туркмены со своими сердарами являлись вольным казачеством в Закаспийских степях».

С началом Первой мировой войны в Закаспийском крае, в селении Кеши, приступили к формированию Туркменского конного полка. «При формировании полка туркмены Мервского, Тедженского и Ашхабадского уездов поставили отличных туркменских лошадей, снарядили всадников на сумму 60 тысяч рублей, что дало возможность выступить вновь сформированной части в отличном виде, как в отношении обмундирования, так и конного состава», - отметил туркестанский генерал-губернатор. На это сообщение генерал-губернатора император Николай II ответил телеграммой: «Сердечно благодарю туркмен».

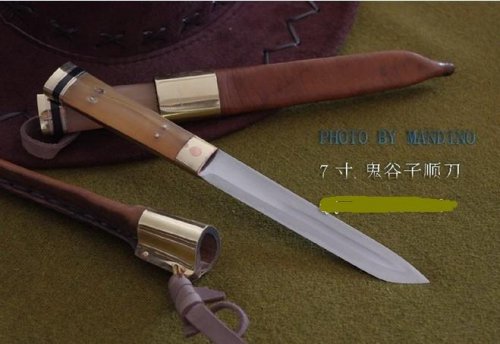

Всадники этого полка отличались своеобразной формой. Как вспоминал позднее первопроходец полковник Арон: «Форма нашего полка была очень красива. Малиновые шаровары, поверх пояса намотан шелковый малиновый кушак, нож весь в серебре и золоте, на поясной портупее кривая сабля, тоже в серебряной и золотой насечке с цветными камнями. Этими же металлами отделаны нагрудники и налобники на аргамаках. На голове текинцы носили огромные папахи… и вот представьте себе строй из нескольких сот таких рослых смуглых красавцев на поджарых, горячих аргамаках, сверкающих оружием, яркими кушаками».

И ещё одно свидетельство этого офицера: «Текинцы – высокого роста, сухи, красивы, имеют открытый взгляд, благородную осанку, отличаются исключительной честностью. В бою горячие и храбрые, прекрасные наездники. Лучшего материала для конницы и выдумать нельзя».

С первых месяцев войны туркмены участвовали в боевых действиях. В декабре 1914 года один из туркмен, находящихся в армии, писал на родину: «Слава Богу, туркмены поддержали своё имя и показали, что существует народ – туркмены. Наш эскадрон показал себя на деле…».

Появление туркменских всадников на фронте не осталось незамеченным. Корреспондент «Петроградского курьера» писал: «В бою под Сольдау, на германской земле, впервые видел новые конные части нашей армии из туркмен. Их появление всюду производит фурор и обращает всеобщее внимание. Они не держатся ровного строя, действуют как друзья, как соратники, равноправные, равносильные, признающие только свои заповедные конные и сабельные приёмы, свою рубку, свой натиск, свою разведку. Не признают рыси – только галоп и карьер или мелкий шаг, ровный, в котором сидят как вкопанные в конские спины, ровно, стройно, красиво, заставляя всякого собою любоваться».

Умение туркмен управлять лошадьми вызывало восхищение даже у казаков. По рассказу одного старика-туркмена казаки однажды решили показать конную рубку лозы. Казаки вскочили на коней и промчались, большей частью срубив лозу. Затем они предложили туркменам проделать то же самое. Текинцы порубили лозу кое-как, многие промахнулись. Казаки смеялись: «Какие же вы джигиты?» Тогда один из туркмен предложил поменяться лошадьми. Пересевшие на казачьих коней джигиты все до единого успешно справились с рубкой, а очутившиеся на горячих ахалтекинских конях казаки не только не смогли срубить лозу, но и шашек не могли вытащить из ножен.

В конце ноября 1914 года после сражений под Лодзью корреспондент газеты «Русское слово» В.И. Немирович-Данченко писал о джигитах Туркменского полка: «В настоящую войну эта конница своей порывистой и неодолимой отвагой не раз сбивала с толку германцев, не считавших такие удары возможными. Один из офицеров германского генерального штаба говорил: «Кто же мог подумать, что у русских есть «дьяволы», совершающие то, что должно быть вне пределов человеческих сил. Разве можно предвидеть подвиги, граничащие с безумием. Они не поддаются здравому расчёту». Так и тут, эти удивительные всадники, силу которых впервые почувствовали в Текинском и Мервском оазисах, угадав противника, пошли на его пехоту конным строем с таким изумительным бешенством, на которое только способны эти истинные поэты-воины. Нам передают, что налёт их на большие силы оторопевших немцев невозможно описать. Каждый момент этого боя был необычным. Рубили, с гиканьем бросались в самую гущу ощетинившихся штыками колонн, перескакивали через людей в их середину, охватывали их отовсюду. Мало того, что эти степные богатыри заставили отойти немецкую пехоту, но и весь путь их отступления они замостили трупами врагов. Это – сплошное поле смерти, где трудно ступить, не наткнувшись на сражённых шашками немцев».

В марте 1916 года император Николай II повелел полк, состоявший в основном из текинцев, именовать впредь «Текинским конным полком».

В мае произошло крупнейшее сражение Юго-Западного фронта, когда русская армия разбила австро-венгерскую армию. Это сражение красочно описал корреспондент газеты «Вечернее время»: «Текинцы уже давно на конях. Вдруг команда: «В атаку!» Короткое мгновение… Кони распластались и идут, как вихрь, злые, сильные. Пригнулись всадники, и их черные блестящие глаза зорко смотрят вперёд, туда, где желанный рукопашный бой. А там виднеются лишь окопы, окаймлённые ленточкой огня. Через несколько секунд степные скакуны донесли до врага всадников. Над окопами взвились кони и всадники с кривыми саблями.

Три линии окопов… Тысячи пехоты… Пулемётный огонь…

На всю эту силу обрушился полк степных всадников. Обрушился, клином врезался в неприятельские позиции, прошел, сея смерть, три линии окопов, разделился надвое, прошел по флангам, и ничто не могло удержать этого бешеного вихря, этой лавины, стремительно несущей смерть и смятение…

В дело пошла пехота… И вдруг враг дрогнул. Сначала десятки, потом сотни и тысячи людей ринулись в беспорядочное бегство».

За два месяца боевых действий на германском фронте 67 всадников туркменского полка были награждены Георгиевскими крестами, свыше 70 человек – орденами и медалями.

Один из героев романа Н.Н. Брешко-Брешковского «Дикая дивизия» так описывает текинцев: «Бронзовые люди из среднеазиатских степей, рослые и видные, куда крупнее наших «туземцев», и все на чудесных жеребцах, серых в яблоках. В бою это одно великолепие! Гиканье всадников, ржанье разгорячённых лошадей и беспощадная рубка…»

Летом 1917 года фронт разваливался, но текинский полк оставался частью, которой можно было отдать любое распоряжение с уверенностью, что оно будет выполнено.

В июле Верховным главнокомандующим был назначен генерал Лавр Георгиевич Корнилов. С фронта для охраны ставки в Могилеве он забрал с собой Текинский полк. Туркмены безгранично доверяли Корнилову, который служил в Туркмении, великолепно знал туркменский язык и не раз ходил с туркменами в разведку на территорию Афганистана.

Текинцев Корнилов держал всегда при себе и посылал их на самые трудные участки. Участник Кубанского похода прапорщик Корниловского ударного полка Р.Гуль в книге «Ледяной поход» так описал свое впечатление от встречи с Корниловым: «Корнилов едет! Корнилов едет! — несется по рядам. Быстро, крупной рысью едет Корнилов на светло-буланом текинском коне. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле, кругом него толпой скачут текинцы в громадных черных и белых папахах».

Второй раз Гуль увидел текинцев после занятия Добровольческой армией казачьей станицы: «Я пришел на главную площадь. По площади носился вихрем, джигитовал текинец. Как пуля летала маленькая белая лошадка, а на ней то вскакивала, то падала, то на скаку свешивалась до земли малиновая черкеска текинца. Смотревшие текинцы одобрительно и шумно кричали».

Глубоко переживая развал российского государства, Корнилов в сопровождении усиленного эскадрона текинцев прибыл в Петроград для переговоров с главой Временного правительства Керенским. Обеспечивая неприкосновенность генерала, текинцы действовали решительно: одна сотня рассыпалась на площади перед Зимним дворцом, где происходило совещание Временного правительства, другая сотня с пулемётами взяла под охрану подъезд и все выходы. Не добившись соглашения с Временным правительством, Корнилов вернулся в Могилев, но теперь уже вооруженной рукой решил восстановить порядок. Для этого он 25 августа послал на Петроград 33-ю кавалерийскую дивизию, так называемую «Дикую дивизию», состоящую из выходцев с Кавказа (ингушей, чеченцев, дагестанцев и др.) под командованием генерала Крымова. По словам Н.Н. Брешко-Брешковского, «на мусульман всегда можно было вернее положиться, чем на христианские народы, влившиеся в состав Российского царства. Именно они, мусульмане, были бы надежной опорой власти и трона».

Мятеж был подавлен, 27 августа указом Керенского Корнилов смещен со своего поста и объявлен вне закона, арестован и заключен в тюрьму города Быхова. Охрану Корнилова и генералов Деникина, Маркова и других несли текинцы. В ноябре 1917 года Корнилов и несколько генералов были освобождены, и отсюда начался его путь на Дон с Текинским полком.

В ночь на 19 ноября Корнилову подвели тонконогого текинского скакуна. Генерал снял папаху, широко перекрестился и подал знак к движению. Перейдя мост через Днепр, полк скрылся во тьме.

Узнав об уходе Корнилова с полком, большевики по телеграфу отдали распоряжение на все железнодорожные станции — перерезать путь Текинскому полку.

Полк шел всю ночь и весь день, стараясь подальше уйти из могилевского района. Следуя в направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, преодолевая плохо еще промерзшие реки и имея впереди ряд железнодорожных путей с поджидавшими на них большевиками. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали текинцев, напуганные грабежами вооруженных шаек, бродивших по окрестностям. И с удивлением провожали «диких», в первый раз увидев солдат, которые никого не трогали и за все щедро расплачивались.

За первые семь суток было пройдено 300-350 верст, без дневок, по дорогам и без дорог, лесом и заснеженной целиной, по двое суток не расседлывая коней. Был сильный мороз, гололедица, всадники приходили в изнеможение от длительных переходов и бессонных ночей, страдая от холода. Лошади шли с трудом и калечились. Впереди был путь в полторы тысячи верст и полная неизвестность.

После переправы через реку Сейм полк попал в плохо замерзший болотистый район и потерял часть лошадей. На седьмой день полк подходил к деревне Писаревка, имея целью пересечь железную дорогу. Явившийся добровольно крестьянин-проводник навел текинцев на большевистскую засаду. На опушке леса их встретил оружейный огонь, почти в упор.

Полк отскочил и свернул на юго-запад, предполагая обойти станцию Унеча. Около двух часов дня полк подошел к железной дороге. Неожиданно из-за поворота выскочил бронепоезд и ударил по колонне огнем из пулеметов и орудий. Головной эскадрон круто повернул в сторону и ускакал. Несколько всадников упали, под Корниловым была убита лошадь.

Долго собирался полк. Измученные вконец текинцы, не понимавшие, что творится вокруг, находились в большом волнении. Они пали духом и говорили, что все равно окружены, половины полка нет, и поэтому нужно сдаться большевикам. Тогда генерал Корнилов подошел к беспорядочной толпе всадников и сказал: «Я даю вам пять минут на размышление, после чего, если вы решите сдаваться, вы расстреляете сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам».

Люди напряженно затихли, и в этот момент ротмистр, встав на седло, воскликнул: «Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет этого, не будет! Второй эскадрон, садись!»

Вынесли вперед штандарт, за ним пошли все офицеры, начал садиться на коней весь эскадрон, за ним потянулись остальные. Кружили всю ночь и под утро благополучно пересекли железную дорогу.

На следующий день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. С отрядом из 11 офицеров и 32 всадников на лучших лошадях он пошел на юг, на переправу через Десну, в сторону Новгород-Северска. В пути отряд натыкался на засады, был несколько раз обстрелян. Здоровье генерала, который чувствовал себя очень плохо еще в день выступления в поход, окончательно пошатнулось.

Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем-либо из офицеров: страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения, и решил продолжить путь один.

Какова судьба оставшегося полка? С командиром и семью офицерами полк двинулся в местечко Погар, вблизи Стародуба. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув, полк отправился на юг, никем уже не тревожимый. Он принимал участие в бою под Новгород-Северском между большевиками и украинцами на стороне последних. После долгих мытарств полк попал в Киев. Часть текинцев вернулась на родину, другие вошли в состав Добровольческой армии, сформированной в Новочеркасске генералами Корниловым и Алексеевым.

Поход Добровольческой армии проходил в постоянных боях: «Впереди опять треск ружей, гул орудий… Опять мы в кольце, из арьергарда требуют подкреплений. Туда скачет текинский конвой Корнилова — это все, что может дать главнокомандующий. Ушла в бой музыкантская команда. Взяли всех, способных стрелять, из обоза…»

Во время ожесточенных сражений при штурме Екатеринодара взрывом снаряда в штабе был убит генерал Корнилов. Смерть командующего хотели скрыть от армии хотя бы до вечера, но о трагической новости мгновенно узнали все. Люди, прошедшие огонь и воду, плакали навзрыд...

Героический Текинский конный полк, джигиты которого покрыли себя неувядаемой славой, закончил свой поход. В туркменском эпосе часто героев сравнивают с прекрасными хищными птицами. О джигитах Текинского конного полка можно сказать, что это были люди «с крыльями сокола, с сердцем льва». В память об этих мужественных людях в «белой» эмиграции остались стихи капитана А. Брагина:

Слава вам, текинские джигиты,

Вы России гордость сберегли.

Подвиг ваш отныне знаменитый

Вспомнит летопись родной земли.

Адольф Манжола, Ахал-Теке Информ, 2010 год

http://maak.ru/index.php/akhal-inform/135-s-krylyami-sokola-s-serdtsem-lva

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)