datunbao

Партнёр форума-

Публикаций

5 629 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Тип публикации

Форум

Календарь

Файлы

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя datunbao

-

-

Подарили мне вот такой топорик из земли. Очевидно не очень старый. Длина 25 см, ширина 6 см. толщина в обухе 3 см. Форма изящная, как у японских лесорубов. Хороший спуск лезвия и заточка. А вот проушина - круглая, диаметр 2 см. Вес 1650 гр. Достаточно затруднительна принадлежность, но скорее все-таки Китай. Что приходит в голову - у всех боевых молотов китая круглые проушины примерно такого диаметра. Но как им рубить ? Возможно что рукоять как у молота - была гибкая.

-

История Приморья (точнее территории) упоминается в китайских хрониках династий Ляо (Ляо Ши), Цзинь (Цзинь Ши), Юань (Юань Ши). Насколько знаю Ляо Ши переведена на русский еще в 19 веке, но не публиковалась. Две последние переведены и опубликованы, но с нюансами. Поэтому мы в основном имеем дело с цитатами мест, которые были по чему-то интересны авторам. Особое место занимают летописи Кореи, которые так же частично переведены. По интересующим нас т. н. чжурженьским топорам. История Дун Ся по: Мелихов Г.В. Установление власти монгольских феодалов в Северо-восточном Китае. Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. М.: Наука, 1970. Серов В.М. Поход монголов в Корею 1231-1232 гг. и его последствия. Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. М.: Наука, 1970. В 1214 г. Пусянь Ваньну сюаньфуши из г. Сяньпина командуя 400-тысячной армии империи Цзинь в нескольких сражениях разгромил армию Ляо, занял Ляоян, оттеснив Елюй Люге на север . В 1215-1216 гг. Пусянь Ваньну вел успешные действия за Ляоян против Ляо, поддержанного монголами. Каждый раз, после отхода монгол, он снова наносил поражение киданям, и Ляолян остался за ним. В ноябре 1215 г. он провозгласил себя правителем с титулом "небесного вана" (эра правления Таньтай). Когда монголы в ноябре 1216 г. вновь подошли к Ляодуну, он выразил им покорность, послал сына Тегэ на службу в монгольскую армию и сохранил за собой созданное им государство . Монголы снова ушли, не оставив гарнизонов. Ваньну вынужден был отражать нападения цзинских войск, монголов и Люге, поэтому он очистил южную и центральную часть и в 1217 г. отошел в удаленную область Хэлань. Его империя включала в то время по оценке исследователей нижнее течение реки Туманган, частично округ Сяньцзиндао Северной Кореи и юг современного российского Приморья. В 1216 г. Люгэ с 90-тысячной армией вторгся в Корею, для его усмирения был послан корпус монгольского полководца Хачжэньчжана. В 1219 г. объединенные под его командованием монголы, войска Дун Ся во главе с Пусянь Ваньну и корейская армия окружили и уничтожили киданей. По данным приводимым В.М. Серовым монголов было 10 тысяч, армия Ваньну – 20 тысяч человек . В октябре 1233 г. был совершен монгольский поход, возглавлявшийся принцем Гуйю и другими полководцами. Внезапный бросок отборной монгольской армии к границам Дун Ся и ее стремительный натиск положил конец 19-летнему существованию этой страны. Монголы окружили ее столицу Наньцзин, и, несмотря на отчаянное сопротивление, город вскоре пал; Ваньну был захвачен в плен. То есть топоры попали на местную территорию 1217-33 гг. Жили ли в это время на приморской земле т.н. чжурчжени? Совсем не факт. В хрониках Ляо Ши прямо сказано что после победы Ляо над Бохаем, последнее государство было решено сохранить, как вассальное, прислав наследного принца из правящей династии Елюй. Однако население его не приняло, началась затяжная партизанщина. Поэтому решили все население от Суйфуна и далее, выселить вглубь империи, что и сделали в течении едва ли не 100 лет. Именно на эту "зачищенную" территорию и увел свою армию и народ вышеуказанный Пусянь Ванну. По топорам. Мнение что кольцо на них служит для подвешивания на пояс или седло - не более чем предположение полевого археолога, высказавшего его именно как предположение. Почему-то оно стало аксиомой. Это не мнение этнографа приводящего аналоги: рисунки, образцы, ни оружейника. Наверно самое первое. На каком языке стоит клеймо на топорах? Известно что и у чжурженей и у киданей была своя письменность. (У киданей большое и малое письмо.) На железе иероглифы стоят по-разному. на лезвии вдоль либо поперек или на обухе. Но надпись та же. Это не китайский язык. Кольцо на топорах как слева, так и справа, примерно поровну. Диаметр от 1 до 2 см. Ну и главное сделано оно из проволоки диаметром 1. - 2 мм. Кольцо просто согнуто и не запаяно. Т.е. никакой нагрузки оно не предполагает. А вот обычные седельные кольца и кольца доспехов толщиной не менее 3 мм и запаяны наглухо. Именно запаяны на медь.

-

С клевцами Дун Ся не все однозначно. Вот три предмета. С овальной проушиной 25 на 35 мм. . Мощный надежный боевой и по современным меркам. вес 620 грамм. во втором проушина прямоугольная 8 на 30 мм. Ну а третий самый забавный - проушина 8 на 20 мм. и в ней торчит обломанный с двух сторон не слишком ожидаемый железный клин.

-

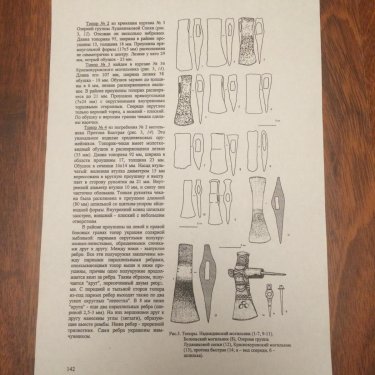

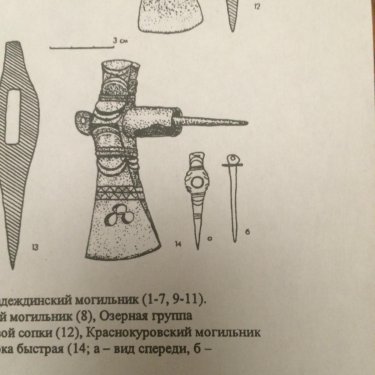

То что кидани составляли значительную часть кавалерии империи Цзинь - исторический факт китайских хроник. То что армия империи Дун Ся - не монолит а интернационал. тем более отошедший на земли мохэ, со своей исторической территории. По поводу кольца вполне вероятно, что если топор просто символ какого-то статуса, то скорее всего на нем висел какой-то темлячек, либо кисточка. Ведь подобные кольца на копьях рассматриваются как два хвоста т.е. командир десятка. А формат их точь такой же. Посмотрите на японские доспехи. на них полно плетеных шнуров с кисточками, заведенные в подобные кольца. А по состоянию на 13 век, японцы отнюдь не выше по развитию оружия. И вот лист из статьи Ю.М. Васильева Холодное оружие покровской культуры.

-

Вот два: не самый большой и не самый маленький. 13 см вес 342 проушина 30 мм. 10 см 170 грамм и проушина 20 мм. Как правило на левой голомени маркировка. Иероглифы не китайские. То ли чжуры, то ли кидани. Позиционировать Дун Ся как государство этнических чжурчжэней как минимум не корректно. Сам император Пусян Ван Ну (девиз правления Да Тун (великая общность) - очевидно кидань, командующий 100 000 Золотой империи да и армия отошла в глубь Приморья из Ляодуна, т.е. как минимум кавалерия империи - кидани.

-

Это не совсем так. Проушины так называемых "боевых топоров" чжурчжэней, правильнее наверно империи Дун Ся, пропорциональны размеру топора и маленькими их назвать трудно. Действительно маленькие проушины со шпильками известны в единичных экземплярах в покровской культуре т.н. амурских чжурчжэней. Но не в приморье.

-

Приобрел у фермера на местном аналоге "Уделки" три топора. Маньчжурский потес примерно начала 20 века, клеймен, но плохо читаемое клеймо. Обычный китайский маленький дровосек, примерно 13 века. А один топорик очень призабавный. При весе 1110 гр. проушина круглая диаметром 2.5 см. Такая проушина предполагает для крепления железные шпильку длиной примерно 15 см. и обойму см 5-7 . (круглые проушины в Китае и Японии традиционны для старинных молотов), а топоры такие вижу крайне редко.

-

Отдельно хотелось бы сказать о боевых топорах у маньчжуров. Существуют свидетельства, что это было не слишком распространенное оружие. Тем более войска маньчжур состояли из достаточно пестрой смеси монголо и тунгусо-маньчжурско говорящих племен. На современной территории ДВ России это по среднему Амуру дауры, вверх по Уссури очевидно предки современных нанайцев, удэге. Эти два топора примерно 1650-1700 гг. найдены в ста метрах от берега Уссури в верхнем течении. Судя по окалине были сожжены вместе с хозяевами - маньчжурскими солдатами, которые с большой вероятностью убиты в стычке с местными.

-

Смотрел у друга альбом его отца, обеспечение перехода эсминцев ТОФ по СМП, 1942 год. На одном снимке Чукотка, чукча работает теслом. Разрешение достаточно, чтобы понять специфику инструмента.

- 232 ответа

-

1

-

О рукояти маньчжурского втульчатого топора. Это безусловно плотник, у японцев рукояти подобных топоров были вот такими:

-

Самое забавное что сами японцы их уже не читают. Старый вариант .

-

Более всего похоже на дуб, скорее всего местная разновидность "маньчжурский".

-

-

Из земли, по месту Белгородская обл.

-

Думаю, что клеймо не кириллица "Л", а латынь буква U. Хотя вещица скорее всего в России до Первой мировой. Топорище прямое. Где-то так. Плюс-минус. Производитель - Германия, более возможно Австро-Венгрия. Подобные предметы, а последнее - возможно развитие клейма производителя.

-

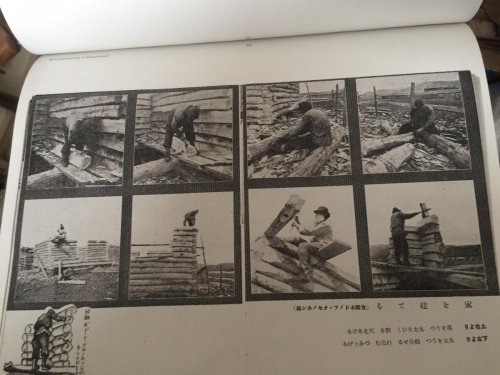

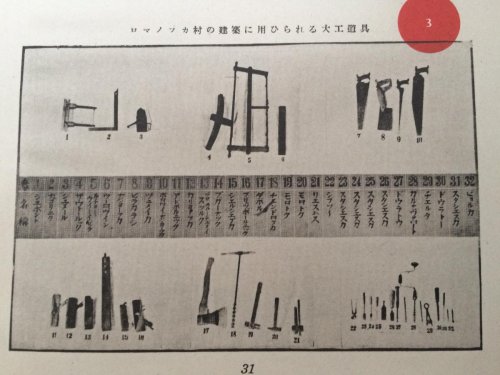

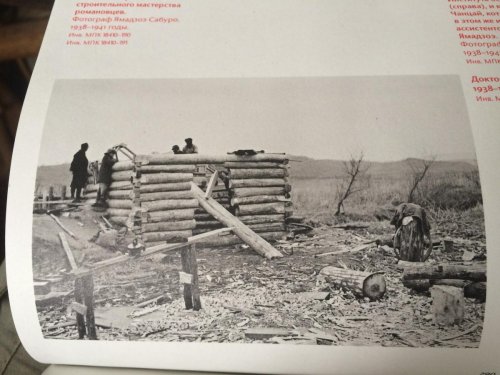

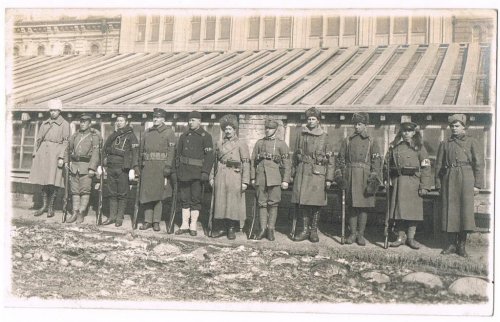

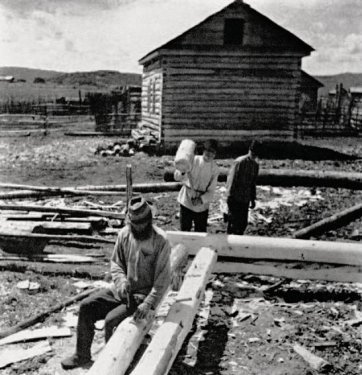

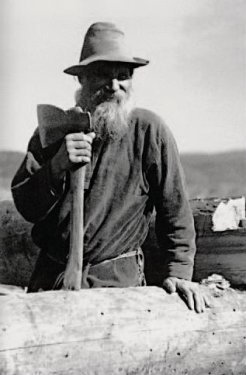

Народное самосознание консервативно изначально. Вот хорошая книга, Дни в Романовке. Вкратце: Наши староверы в Маньчжурии в 1936 г. основали деревеньку на 40 дворов. И очень не плохо жили. Настолько не плохо, что японцы прислали инспекцию - извлечь опыт для японских колонистов. Была сделана масса фотографий. Не столь давно их передали в местный краевой музей, что стало основой книги. Часть снимков есть в доступе, а остальные не заинтересовали особо, и есть только в книге. Но по теме - на 11 снимках в руках либо рядом - топор. Русский топор, ни одного китайца-корейца. Особо интересен снимок постройки избы, слева на пригорке лежит поперечное тесло, на кондовой жерди вместо рукояти, вот оно похоже китайское, подобные изредка встречаются, у меня есть парочка.

-

-

Корейцы никогда не были аборигенами на русском Дальнем Востоке. Первые появляются в 1860-х. Но мигрируют массово. деревнями. Со всем своим скотом, инструментом, кузнями и кузнецами. Топоры такого типа самые массовые, их и сейчас много. На любой брошенной фанзе два -три минимум. Часто вижу их прибитыми на стены сараев и т.д. Они достаточно грубо сделаны, ни разу ни на одном не видел клейм. Ни европейских, ни корейских. Возможно подражательство, но столь массово внедрить в архаичный, достаточно консервативный на то время народ далеко не лучший топор? Русских топоров на подобных фанзах нет от слова "вообще". А депортация была в конце 30-х. Каналы поставок из-за бугра были давно если не закрыты, то подорваны.

-

Наверно правильно указать размеры "большого корейца" этот длина 20 см. ширина в обухе 9, в лезвии максимум 11. А вес 2 400 гр. И это чуть потеряв носок. Не думаю что средний кореец в начале 20-го был выше 160 см и весом 50-60 кг.

-

Сколько не пытался найти фото с корейскими топорами, не получается. У корейцев в Сеуле есть этнографический музей, но на рекламных фото топоров нет. Есть также музей "Традиционной корейской деревни". Может кто-то может просмотреть другие фото этих музеев. Наверняка там есть оригинальные топоры. Вот фото 1890-х гилячка тащит дрова, за спиной кореец-лесоруб (малый).

-

У корейцев было как минимум два типа лесорубных топоров. Большой и малый. Всад у лесорубов овальный, длинный. На рисунке у Сэма - большой лесоруб. На фото вид сверху малого корейца-лесоруба. Для сравнения размеров - малый и большой. Ну и просто большие лесорубы.

-

Форма архаичная, неизменная примерно с 10-го века точно. Но клейм выбитых на маньчжурском (чжурчжэньском) металле 10 - 13 вв. (топоры, доспехи, копья, мечи, ножи) думаю что никто не покажет. Все надписи гравированные по-холодному, либо литые (на чугуне). Ударные, пробойником клейма в 19-20 вв. у маньчжуров на всем - золоте, серебре, меди, железе (топоры, копья)и т.д.

-

Это маньчжур, но в корейских деревнях на нашей территории корейцы ими явно пользовались.

-

Где мы, а где эта как ее.... Корея? Думаю что покажу то что не видят ни россияне, ни дальневосточники, а только пограничные наряды. Это устье реки Тюмень-Ула (Туманная), самая южная точка России (далеко южнее чем Сочи). Полоса отчуждения за спиной. Граница идет по середине фарватера. Тот берег - Корея. Между рекой и КСП вдоль моря кладбище арестованных корейских джонок. Это как "браки" т. е. браконьеры, так и просто погибшие в штормах корейские рыбаки. Тут повезло найти в брошенной джонке два корейских топора. Один подарил погранцам, второй на фото, да и фото джонки. Подобные топоры не редки в находках на фанзах 30-х годов. Главное - "живое" топорище. Лезвие сильно сточено годами, но продлив контуры легко поймем первоначальную форму.

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)