-

Публикаций

1 251 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Тип публикации

Форум

Календарь

Файлы

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя Трофейщик

-

-

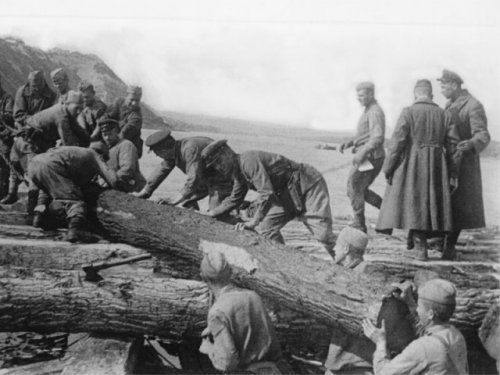

Парни, еще пару фоток про то как валочник прижился на полевой кухне. Коментарии к фото: Feldküche 4. Comp. Ersatz Bataillon, Landwehr Infanterie Regiment 101 Feldküche schweizer-armee Gulaschkanone vor Douaumont Unterstand bei Douaumont <script> </script>

-

Это вряд-ли. Учитывая тот факт, что отчетливость, даже по одному году определенного производителя имеет разницу. Лично я рад тому, что хоть какую-то часть этих железок не дал обратить в чермет. Согласен с Вашей позицией относительно собирания голов. Топорище- вопрос времени. Спустя 70 и более лет не так принципиально в каком месяце года будет установлено топорище.

-

Сергей, никак не разгляжу надпись. schnie...ind примерно так? Сам спросил - сам и отвечу - это Ludwig Schniewind, Cronenfeld bei Cronenberg Наконец-то распозналось очередное клеймо. Сергей, спасибо за информативное фото! Немного перевёл: Schniewind & Cie основана в 1893 -. 1960 Cronenfelder Str. 2 Ассортимент: инструменты - топоры, молотки и мотыги. Компания была основана Walter Rauhaus и Ludwig Schniewind в городе Cronenberger 1904/05, хотя эта компания не упомянута, в названии Walter Rauhaus & Cie GmbH Началось с той же производственной программы в практически противоположную Remscheider ул. 1 (сегодня: Hastener), владелец которого находится рядом с Вальтером Раухаусом Людвиг Schniewind JR . 1922 не последняя компания в списке, именуется Ludwig Schniewind & Co, Также владелец Remscheider ул. 1. Позднее компания называется Äxtefabrik Ludwig Schniewind & Co производит по-видимому, до середины 1950 годов на ул 2 Крона (ранее Dahler Street). Затем она переехала в Nöllenhammer Путь 13а, где Werkzeugfabrik Carl Aug. Helsper* был свой головной офис. В адресной книге 1962-63 он есть в списке в последний раз. На заводе в Крона ул. 2 ничьи вокруг 1960 Textilwerk Ulrich Hase GmbH & Co. 1972 приобретает Federnfabrik Gebr. Schmidt *, имущество и здание на последующие годы. Офис владельца старый завод в новостройках своей второй работе, в 2005 году, администрация и производство сосредоточено. Компания Ulrich Hase zieht an die Rottsieper Str. 7 в старый завод Fabrik der Gebr. Tesche, который изготавливал с 1919 пилы. P.S. значок -

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

Пожалейте предметы, продайте или раздарите друзьям. В Вашей семье любая реликвия умрет на грядке. Извините, если это выглядит грубо. Попробовала бы моя рукодельничать антиквариатом... Для каждого занятия - свой инструмент. Может они просто не узнали этого?- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

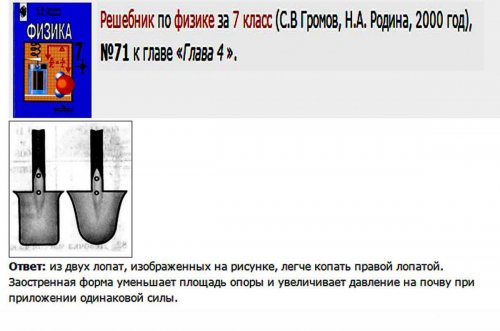

Я прибалдел от такой новости... "Власти Твери подарят ветеранам на 9 Мая лопаты" (фото-1). Хотя, может и неплохая идея. http://polit.ru/news/2014/04/07/gifts/ и до кучи пару фоток.- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

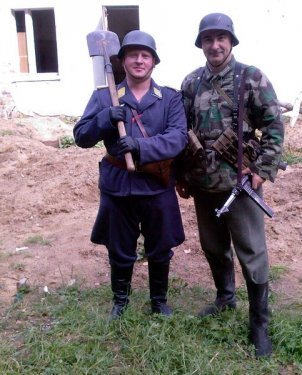

Парни, если не против - кину несколько фот с различных реконов. Тема - чехлы и лопаты: Чего только не бывает и Швейцарки и заимствование, и даже МСЛ без черенка...- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

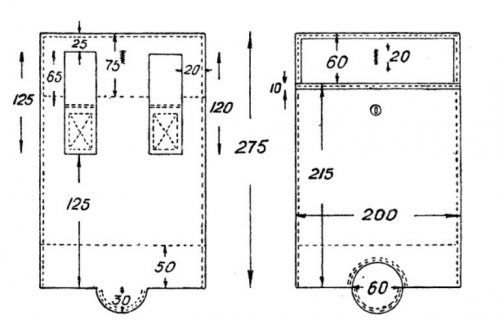

Вадим, попалось в сети кое-что по чехлу МСЛ РККА - скан сделан из Технических Условий (ТУ) оригинального издания. По мнению топикстартера все пропорции - соответствуют оригиналу. Ссылка - http://www.reenactors-krim.info/threads/chexol-msl.174/- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

- 960 ответов

-

1

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

Парни, в нете попался некий чехол валочника. Позиционируют, как один из стандартных вариантов. Лично меня он настораживает, хочется разобраться. <script> </script>

-

Итальянский топор Piccone a fendente

Трофейщик ответил в теме пользователя Трофейщик в Топоры военные

-

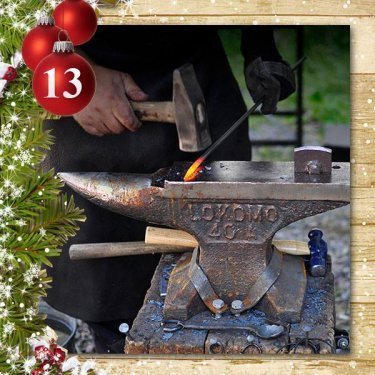

Решил тут поместить данный пост. При помощи горна, нехитрой оснастки и пары добрых слов кирка превращается..., превращается..., превращается кирка... в тренч...

-

Германский траншейный топор, I-я Мировая Война...

Трофейщик ответил в теме пользователя Turbo4x4 в Топоры военные

Согласен с Вами по близости германцев и австрийцев. Попалось фото в сети наглядно подтверждающее это утверждение. Позиции ПМВ тут и магазин увеличенной емкости (Grabenmagazin), штыки двух стран, прочая сопутка и естественно головы кирко-топориков!. Всё с одного места. Есть только один вопрос: - Почему модель Немчика датируете 1909 годом ? По крайнему фото - замечательная композиция, но шлем М.16 был-бы предпочтительней. -

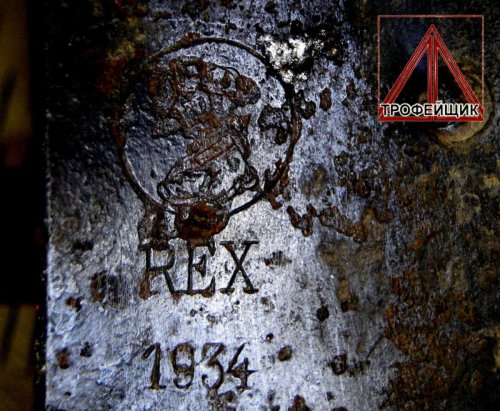

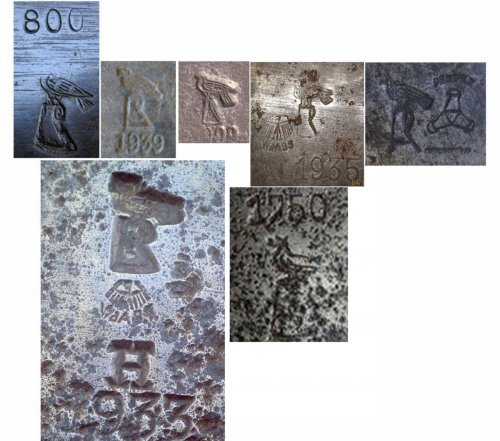

Владимир, я имел в виду не вид приёмочного клейма, а именно изображение (начертание) клейма производителя. По-быстрому скомпоновал кое-что из моей подборки фото на данную тему: Присмотревшись можно обнаружить отличия.

-

Picozza- итальянский траншейный топор на 1-ю Мировую

Трофейщик ответил в теме пользователя Turbo4x4 в Топоры военные

Виктор, Вы затронули интересный момент по итальянским Picozzin-ам. Пересмотрел массу фоток и пришел к выводу, что именно кирко-топоры у них были двух видов: 1- угловатый с долом на кирке; 2- сходный с австрийским (но более изящный). (про Picozzino-Zappetta da Fanteria и другие модели сейчас не говорю). Отличия европейских кирко-топоров может проиллюстрировать уважаемый Алексей (dobryi04), если у него сохранились фото. P.S. Мне кажется последние посты лучше перенести в тему по итальянцам. -

МПЛ и её модификации

Трофейщик ответил в теме пользователя Nim Shehit в Инструменты: мультитулы, рабочие ножи и т.п.

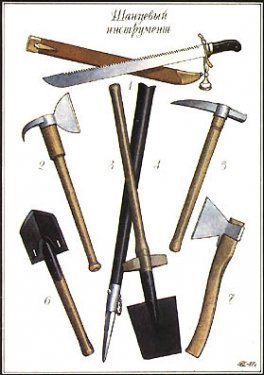

Ребята, кто-нибудь видел наяву Отечественную МСЛ периода 1812г ? Было-бы интересно взглянуть. Вот что сказано в источнике http://www.saper.etel.ru/history/l-g-batalion.html: Лейб-гвардии Саперный батальон (Очерк истории) Часть 1. Пролог 1812 -1825 гг.Основное вооружение минеров и саперов это был шанцевый инструмент. К носимому инструменту относились: 1.Тесак саперный солдатский обр. 1797г. 2.Топор с багром, 3.Лопата железная шанцевая. 4.Лом. 5.Кирка. 6.Лопата железная саперная. 7.Топор плотничный. <script> </script>- 960 ответов

-

- мпл-50

- малая пехотная лопата

- (и ещё 2)

-

Наткнулся на интересную страничку, посвященную производству Billnäs bruk. https://www.facebook.com/billnasbruk Надеюсь, она доставит удовольствие любителем этого производителя, а может кого-то вдохновит на визит. <script> </script>

-

Андрей, пообщался со стариками и теперь рекомендую производить вварку рессоры исключительно в кузнечных условиях. Объясняется зонными температурными воздействиями. Обычный гаражный вариант на практике может привести к отлому нового лезвия. Надеюсь, порадуете нас результатом. Удачи!

- 717 ответов

-

- топор

- реставрация

- (и ещё 5)

-

Меня Ваша кура в очередной раз насторожила. Поясню - есть существенная разница в начертаниях изображения клейма птицы (орала) на топоре. Есть и дефекты топоров этой "марки" (непременно предъявлю своего фрика, который мне и дорог своей дефектностью). Самое интересное - частое клеймо (имеет несколько видов его изображения), что неоднократно подтверждено копаными образцами, при этом происхождение инструментов окончательно не определено.

-

-

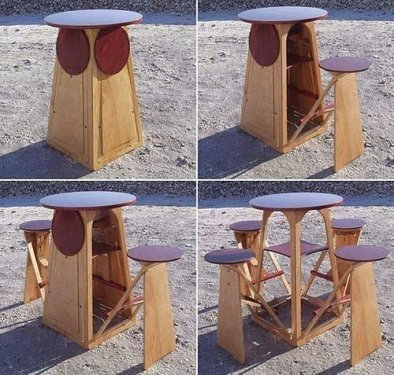

Попалась фотка раскладной тумбы. При расчете по-месту можно вместо стульев инструмент приспособить: на тему раскладного верстачка.

-

Может не совсем соответствует названию темы, но идеи хранения мне понравились. Парни, что думаете насчет ставней "книжка" для топоров (см. крайнее фото)?

-

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)