-

Публикаций

20 512 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Тип публикации

Форум

Календарь

Файлы

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя Nim Shehit

-

Расскажите про нож пожалуйста (стропорез)

Nim Shehit ответил в теме пользователя Turbo4x4 в Армейское и тактическое ХО

Да тут топтать нечего. Мне поляк всегда больше нравился. Стропорезы делали сами - к нештатным куполам ничего не шло. А эти - из комплекта начиная от Д-6, Д-6У, ножны пришивались к запаске. -

Москва - это секс. Без твоего согласия. В Мюнхене половинка торчит регулярно, макароны и сыр таскает, типа своих нет. Города не люблю. Люблю ивы у реки. Горы. Сосны на песке. Озера. Москвы Булгакова и Кира Булычева давно нет. Город убили. Питер когда-то оказался гораздо меньше, чем ожидалось. Регулярно снимал одну и ту же квартиру на Московском, возле кольца. Там вентиляция в полу. Почему-то.

-

Это жизнь. 50 километров туалетной бумаги с картинками светочей дерьмокрадии надо реализовывать.

-

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Мое мнение - да, подлинный. Старый кард с "врезным" медальоном-гербом тоже. Есть датированный 1322 хиджры - 1904 -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

1. 1% - ? 2. - А вот РЭМ с атрибуциями мне не интересен. Писал уже, длинномером не интересуюсь. И я не преподаватель, что заучивать чужие теории и повторять. 3. А я никого и не убеждаю - Просто считаю так. Кто-то когда-то "сатрибутировал" - и стал штамп. Их там, в Вашей теме полно. 4. Крупный кама - псевдокинжал или псевдомеч? -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Голый клин - ВОЗМОЖНО от чуры. Кроме профиля анализировать нечего. Французский украинец Лебединский родил псевдошашку. Видимо, когда проводил расследованя по дезинформации Украины. Американец Фейри - "Кама - традиционный казацкий нож". Список можно продолжать. А смысл? -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

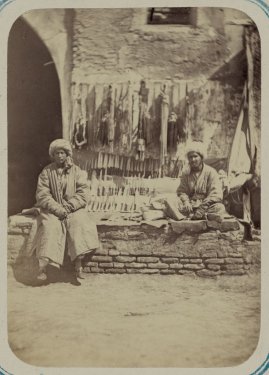

Фотографии базаров Ташкента, Самарканда и других среднеазиатских городов из «Туркестанского альбома» (1871—1872). Здесь: http://rus-turk.live...com/112966.html Писяк–базар (ножовый ряд) - При увеличении кое-что разглядеть можно. По крайней мере, насколько пчаки изменились за крайние 140 лет. -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

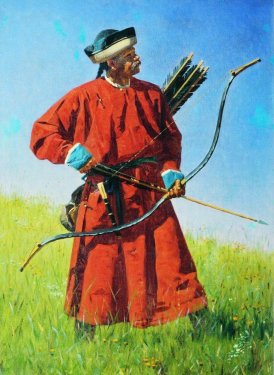

Тема о ножах, как бы. Была. Маратх, я понял, что у Вас есть убеждения, которые Вы отстаиваете. Мне длинноклинковое - неинтересно. И мне не интересно увязать в дискурссии, заведомо не имеющей логического завершения. Свои аргументы я высказал, искать какие-либо дополнения мне лень. Можете что угодно называть как Вам нравится. Удачи в Вашем крестовом походе. С уважением. PS А с Верещагиным - поосторожнее. Он все-таки художник. И вот этот товарищ у него - бухарский сарбоз. А сабля и шашка у афганца единовременно и с разными способами ношения меня наводят на мысль - а, может, это "не очень и шашка"? У зарубежных специалистов кама - русский национальный нож. И, еще. Вся эта история напоминает мне "эпосы" о подсаадашном и засапожном ножах. Привез некто в лохматом году пару-тройку клинков в афганском монтаже из Бухары - и понеслась... Один обозвал, другой переписал, третий на них сослался... "Не сотвори себе кумира". И даже если её сделали непосредственно в Бухаре, украсили по бухарским традициям - признаки по типичному, традиционному для Афганистана монтажу (да и форм-фактору) никуда не деть. А афганцев в Бухаре было полно. Так не разумнее ли классифицировать бухарские изделия по узбекскому и таджикскому (афганскому) типу, а не рождать "псевдо" и "полу". "Я не верю ни людям, ни ушам, я верю только доносам!" (с). Аминь. -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Не сочту. От Александра пчаки получал, очень располагает к себе своей отзывчивостью и пунктуальностью. По шашкам хочу добавить - При всех "сломанных копьях" - подвес-то сабельный... И если уж классифицировать - то как саблю афганского типа. При этом связь с Бухарой не теряется - ведь был «Араббача». И тогда типы длинномера ложаться в схему без всяких "полу" и "псевдо". И вменяемо совмещается и тип оружия, и место его производства. ИМХО. -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Именно. И именно их обвиняют в "новодельности" и "неканоничности", при этом приводя в пример сегодняшние ножи с рынков. -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Не хочется перегружать тему, но, видимо, необходимо. Тут и о афганцах, и о шашках. И много о чем. Но, достаточно сжато. "Армия Бухарского Эмирата. 1860-1920 Источник: http://www.reenactor...DF/Pixterev.pdf Бухарское ханство было основано в начале 1500-х годов узбекским ханом Мухаммедом Шейбани. [1] При Шейбанидах (1510-1597) и наследовавших им Аигтарханидах (1597-1737) история Бухарского ханства представляет ряд войн, которые вели ханы Бухары с Персией и Хорезмом. Правившая в 1738-1920 гг. династия Мангыт отказалась от титула хана. т.к. не принадлежала к чингизидам, удовлетворившись лишь титулом змира (амир ул-муминин). Исторически сложившееся наступательное движение России в Среднюю Азию привело в 1865 году русские отряды к стенам Ташкента, который был взят приступом и стал базой для покорения Туркестана. 20 мая 1866 г. 2-тысячный отряд генерал-майора Д.И. Романовского [2] нанёс бухарцам у Ирджара, на левом берегу Сыр-Дарьи, первый и настолько решительный удар, что вся армия эмира обратилась в бегство, оставив в руках победителя весь лагерь, богатую палатку эмира и артиллерию. Сам Музаффар-хан [2] лишь с большим трудом мог убежать в Джизак. В октябре 1866 г. русские войска взяли крепость Ура-Тюбе, а затем и Джизак. Бухарскому эмиру были предложены условия мира, но последний, желая выгадать время, затягивал под разными предлогами переговоры и в то же время собирал войска. В то же время бухарские шайки постоянно делали набеги на территорию, отошедшую России, даже сделав ночное нападение на русский лагерь в Ключевом (под Джизаком). Поэтому 13 мая 1868 г. быт отдан приказ двинуться на Самарканд, а на следующий день, после совершенного поражения и бегства 40-тысячной бухарской армии, на высотах Чупан-ата на берегу Зеравшана, город сдался. Вскоре после падения Самарканда была взята сильная крепость Катта-Курган, а 2 июня 1868 г. эмир потерпел окончательное поражение на Зерабулакских высотах. 23 нюня 1868 г. эмир отправит своего посла в Самарканд с соглашением на заключение мирного договора, которое было принято. Подписание между Россией и Бухарским ханством мирного договора от 23 июня 1868 г. (так называемого «прилиминарного», т.е. предварительного) сыграло важную роль в установлении мира в регионе и, что особенно важно, в становлении системы протекторатов. По договору эмир должен быт выплатить контрибуцию в размере 125 тысяч тиля (500 тысяч рублей). От ханства были отторгнуты Самарканд, Ката-Курган и земли в верховьях Зеравшана. Эмир был лишен права вести дипломатические сношения с зарубежными странами. Российским купцам на территории ханства предоставлялась свобода передвижения, право иметь караван-сараи и приобретать недвижимое имущество. Эмир Музаффар-хан был оставлен на престоле как вассал русского государства, а Бухарское ханство утратило свою самостоятельность. Вторым важнейшим документом стал «Договор о дружбе между Россией и Бухарским ханством», подписанный в Шааре 28 сентября 1873 г. Всего с 1868 по 1896 гг., учитывая и «прилиминарный» договор, между Россией и Бухарским ханством было подписано восемь договоров и отдельных соглашений. Бухарское ханство было расположено главным образом в бассейне реки Аму-Дарьи, между Закаспийской областью. Туркестаном и Афганистаном. Территорию Бухарского ханства занимают в настоящее время центральная часть Узбекистана, юго-западный Таджикистан, и узкая полоса на востоке Туркменистана (часть Лебапского велаята по обоим берегам Аму-Дарьи). В начале 20-го века площадь ханства составляла 217 674 кв. вёрст, где проживало около 3 миллионов человек. Этнический состав населения - узбеки, таджики, туркмены, киргизы. Кроме того, в Бухаре проживало немало евреев, арабов, афганцев, цыган, индусов и персов. Несмотря на довольно обширную территорию и многочисленное население, в эконо-мическом плане Бухарское ханство представляло собой отсталую сельскохозяйственную страну, с зачатками кустарной промышленности. Эмир пользовался неограниченной деспотической властью в ханстве, являясь на осно-вании шариата и духовным главой государства. «Как пастух может зарезать во всякое время любую овцу из своего стада, так и Эмир имеет законное право пресечь жизнь любого из населения», указывали бухарские законоведы. [4] Высшим должностным лицом являлся куш-беги, который ведал внутренним управлением, а в отсутствии эмира принимал на себя управление страной. В административном отношении ханство разделялось на 25 бекств. Беки подчинялись куш-беги, при этом не получали никакого содержания от государства, а должны были кормиться самостоятельно, за счёт разницы между собираемыми податями и суммами, отправляемыми в эмире кую казну. О состоянии бухарской армии в начале и середине 19-го века мы можем судить по мемуарам современников-путешественников. Так Е. К. Мейендорф в книге «Путешествие из Оренбурга в Бухару», вышедшей в 1826 году, писал, что в Бухаре имеется «два вида гвардии: одна, состоящая из 220 человек в звании офицеров, называется «махрамы» и может быть сравнима с нашими пажами: другая, состоящая из 500 солдат, именуется «касса-бардары». [5] Армия Бухары на тот момент в мирнее время составляла 25 000 «сипахов» (наёмная кавалерия). В военное время вассалы эмира могли выставить еше около 60 000 человек. В бухарской армии имелись следующие звания: дах-баши, или начальник десятка; чур-агасы, или унтер-офицер; юз-баши, или начальник сотни; чуран-баши, или лейтенант; пансад-баши, или командир пяти сотен; туксаба, или командир полка; кургонбеги, или бригадный генерал; дадха, командир нескольких полков или дивизионный генерал; парваначи, командующий войсками или маршал. Оклад бухарского сипаха составлял б тилля. Кроме того, ему выдавался 1 тилля на сено, 5 батманов джунгары и столько же пшеницы. [6] Кассабардары получали двойной оклад. Сипахи были вооружены фитильными ружьями, весьма длинной пикой и кривой саблей. Некоторые из них носили короткие кольчуги, железную каску и шит из буйволовой кожи. [7] Что касается одежды, то автор отмечает, что в одежду бухарских солдат в качестве формы входили только белые чалмы. На них были халаты, или длинные и широкие одеяния различных цветов. На одних они были из узорного или полосатого шелка, на других - из сукна; одни были одеты в материи из верблюжьей шерсти, а другие - облачены в кольчуги, едва доходившие до пояса. [8] Бухарская артиллерия состояла из дюжины персидских пушек, из которых только три или четыре снабжены лафетами без железных гвоздей. Хотя лафеты и поставлены на три колеса, тем не менее они в состоянии двигаться лишь с большим трудом. Командовал артиллерией топчи-баши, или начальник артиллерии, каковым обычно являлся бывший русский солдат. [9] С 1865 г. в Бухарском ханстве появились регулярные войска, численность которых к весне 1868 г. достигла 12 батальонов пехоты (пешие сарбазы) и 20-30 сотен кавалерии (конные сарбазы) при 150 орудиях полевой и крепостной артиллерии (всего около 12 000 пеших сарбазов, 2-3 тысячи конных сарбазов, 1500 артиллеристов). [10] Батальоны регулярной бухарской пехоты делились на роты, взводы и полувзводы. В составе батальонов сарбазов была даже стрелковая рота. Батальоны и роты возглавлялись командирами. В каждом батальоне, для исполнения должностей по хозяйственной части, имелось определённое число мирахуров (капитан), а для исправления должностей по строевой части определенное число караул-беги (штабс- капитан), дживачи (поручик), мирза-баши (подпоручик), чурагасы (фельдфебель) и дог-баши (унтер-офицер). Пешие сарбазы имели огнестрельное оружие только на первую шеренгу. При этом огнестрельное оружие было самым разнообразным. В одной роте соседствовали фитильные или кремнёвые, частью ударные, семилинейные ружья с вилкообразным штыком и фитильные, кремнёвые, ударные пистолеты. У многих ружей и пистолетов стволы были испорчены и покрыты толстым слоем ржавчины. Вторая шеренга пехотных батальонов вооружалась пистолетами, батиками, айбатами [11] и пиками. Сверх того, обе шеренги вооружались саблями и шашками, чрезвычайно разнообразных образцов. Несколько пехотных батальонов были обучены по турецким и афганским уставам, большая же часть бухарской пехоты была обучена по русским уставам. Сотни конных сарбазов делились на взводы. Регулярная бухарская кавалерия была вооружена следующим образом: первая шеренга - винтовками, фитильными, кремнёвыми и частью ударными пистолетами, пиками и саблями, а вторая - пистолетами, пиками, батиками, айбалтами и саблями. Регулярные части имели единообразную форменную одежду: белая чалма, красная, синяя или тёмно-зелёная тонкого сукна куртка, с оловянными или медными пуговицами; белые, широкие, полотняные штаны и сапоги или галоши (ичиги). Большая часть курток изготовлялась на вате (это защищало сарбазов как от жаркого солнца, так и от ударов холодного оружия). Внешний вид бухарских сарбазов хорошо показан В.Б.Верещагиным на его картинах туркестанского цикла. Должности командиров нескольких батальонов или сотен и командующих всею пехотою и кавалериею исполняли беки, по назначению эмира. Разумеется, что никакого специального военного образования они не имели. А вот на должности ротных командиров назначались русские беглые и пленные солдаты, а иногда и купцы, продолжительное время проживавшие в России, которые, по мнению беков, должны быть знакомы с уставом и действиями русских войск. [12] В 1868 году в рядах бухарских войск было около 30 беглых и пленных русских солдат, которые занимались с новобранцами, обучая их ружейным приёмам, поворотам, маршировке. При этом обучающий обязан был быть непременно строгим при обучении и почаще бить новобранцев палкой, в противном случае наказание ударами палок грозило ему самому. Регулярные бухарские войска формировались и укомплектовывались частью по набору, частью по найму. Каждый сарбаз получал в год комплект обмундирования и 20 коканов (4 руб. серебром) в месяц жалованья, которое выплачивалось не всегда аккуратно, отчего побеги были частыми. [13] 150 орудий бухарской артиллерии представляли их себя коллекцию самых разнообразных образцов. Наибольшими бухарскими орудиями были 36-фунтовые крепостные пушки и 8-пудовые мортиры. Полевые орудия имели калибры: 12-ти, 6-ти, 4-х, 3-х и 2-фунтовые. Полевые орудия медные либо бронзовые, местного изготовления. Качество отливки плохое, ибо в стволах имелись свищи и раковины. Подъёмные механизмы имелись не у всех орудий, а если они и были, не все действовали. Полевые орудия помешались на лафетах английской системы, сделанных без знания дела. Эти лафеты были тяжелы и неудобны для движения, оси лафетов деревянные, колеса обтянуты шинами. Некоторые орудия, за недостатком лафетов, помешались на двухколёсных станках, на которых, по бокам орудия, установлены зарядные ящики, в которых горизонтально укладываются заряды. Вооружение артиллерийской прислуги состояло из пистолетов и сабель или шашек. Обучением бухарских артиллеристов занимались также русские беглые либо пленные солдаты-артиллеристы. В военное время созывалось пешее и конное ополчение. Одежда: чалмы, ватные халаты, подпоясанные широким платком, поверх которого надевалась сабля (шашка). К поясу пристёгивался пистолет. Часть ополченцев имела ружья, преимущественно фитильные; вокруг пояса каждый обматывал большой запас фитиля. Остальные вооружались батиками, айбалтами и пиками Кроме регулярных войск и ополчения, был ещё небольшой отряд афганцев, состоявший на службе четыре года. В военное время бухарская армия могла пополняться наймом нескольких тысяч туркменов. [15] После подчинения Бухары Российской империи облик бухарских войск стал меняться. В Бухару были посланы русские офицеры и унтер-офицеры в качестве инструкторов, во главе с полковником К.В. Церпицким. [16] В 1870 году капитан Л.Ф.Костенко, посетивший Бухару, нашёл в самой Бухаре около 10 000 пеших сарбазов и до тысячи артиллеристов (топчи). Кроме того, в Гиссаре квартировало до 300 человек конницы и 3 000 пеших сарбазов. Вооружение пехоты Л.Ф. Костекко описывает, как явно неудовлетворительное. Так в самой Бухаре в пехоте имелось всего не более 2 000 человек, вооружённых кремнёвыми ружьями с сошками. Ударные же ружья имелись только у начальников. Из 200 орудий, имевшихся на то время в Бухаре, пригодных для боевых действий в поле, не более, чем два десятка. Причина этого понятна - проблема с полевыми лафетами. Пешие сарбазы одеты в красные куртки с чёрными воротниками, кожаные шаровары, сапоги и мерлушковые шапки. Артиллеристы имели синие кафтаны с красными воротниками. Бухарские войска обучались по русским уставам, все команды подавались по-русски, но это не делало сарбазов регулярным войском, а лишь пародией на таковое. [17] Вступивший на бухарский престол эмир Сеид-Абдул-Ахад-Хан [18] уделял большое внимание своей армии. В середине 80-х годов 19-го века вооружённые силы Бухарского ханства состояли из постоянного войска (лашкары) и конного ополчения (наукары), призываемого по мере надобности. В случае объявления свяшенной войны (газават) на службу призываются все мусульмане, способные носить оружие. Постоянные войска и ополчение пополнялись охотниками, поступающими на службу пожизненно. Унтер-офицеры и офицеры имелись только в постоянном войске. Унтер-офицерский и офицерский чин давались за выслугу лет или эмиром, но только в том случае, если имеется вакансия. Каждый рядовой (аламан) мог достигнуть высших чинов, но в действительности большинство офицерских должностей замещалось родными приближенных эмира и высших чинов. Служащие в коннице должны иметь собственных лошадей, артиллерия же снабжалась лошадьми зиаэтдинским беком (который ведал ремонтом лошадей и фуражным довольствием). Высшая военная власть и управление войском принадлежали эмиру. Главное командвание всей пехотой и всей артиллерией сосредоточены в руках топчи-баши, который в случае получения звания главнокомандующего становится во главе всей бухарской армии. Довольствие войск находится в ведении куш-беги, причём ближайшее заведование денежным и вещевым довольствием возлагалось на дурбина (государственного казначея), а натуральным - на зиаэтдинского бека. Ополчение поступало в ведение военного начальства только после призыва на службу. Пехота состояла из 2 рот (300 человек) гвардии эмира (сарбазы джиляу), которая состояла в большинстве из персов, и 13 линейных батальонов пятиротного состава (всего в пехоте 14 000 человек). Состав роты джиляу - 11 офицеров и 150 нижних чинов. Состав батальона сарбазов - 1 штаб-офицер, 55 обер-офицеров, 1000 нижних чинов, нестроевые: 5 есаулов (палочников), 1 корпойчи (горнист-адъютант), 16 боджа (музыкантов). Вооружение пехоты состояло из отчасти гладкоствольных, отчасти нарезных курковых ружей с ножами-штыками местного изготовления. Кроме того, имелось довольно много старых фитильных и кремнёвых ружей. В 1883 г. по распоряжению туркестанского генерал-губернатора было подарено эмиру 1000 винтовок Бердана № 2 со 100 тыс. патронов. Офицеры были вооружены шашками и револьверами. Конница состояла из 20 полков (10 тыс.) галабатырей, которые составляли собственно конницу, и 8 полков (4 тыс.) хасабардаров - конных стрелков. Кавалерия была вооружена пиками и шашками, а также кинжалами, пистолетами. Хасабардары были вооружены чугунными фитильными фальконетами, весом в 50 фунтов, с подставкой и прицелом для стрельбы на расстояние до 300 саженей. Состав 5-сотенного конного полка - 1 генерал, 5 штаб-офицеров, 500 нижних чинов. Артиллерия состояла из одной конной батареи, вооружённой шестью 12-фунтовыми медными орудиями при шести зарядных ящиках в городе Бухаре, и такой же шестипушечной батареи у гиссарского бека. Кроме того, в Бухарской цитадели было беспорядочно свалено 20 медных единорогов, 40 медных и чугунных вьючных орудий, 15 мортир. Заряды и снаряды весьма плохого качества. Артиллерийская прислуга вооружалась шашками. Состав артиллерийской роты - 1 офицер, 300 нижних чинов. Пехота обучалась по искажённому русскому уставу. Большая часть команд, подаваемых по-русски, не имела даже смысла. Стрельба в цель не производилась вовсе; холостыми же зарядами стреляли раза 2-3 в год. Сарбазы были обучены лишь ружейным приёмам, фехтованию, построению колонн, церемониальному маршу и маневрированию с перекатной цепью. С кавалерией никаких учений практически не производилось. Артиллеристы обучались только приёмам при орудиях. Практическая стрельба из орудий не производилась. Таким образом, всего в Бухарском ханстве было около 28 600 человек весьма плохого войска, численность которого постепенно уменьшалась. Дислокация войск была следующей: 9,5 батальонов и батарея в Бухаре, 2 батальона в Шахрисябзе, 1 батальон в Бальджуане и Дарвозе, полубатальон в Кулябе и Гиссаре. Конница занимала небольшими частями посты на Аму-Дарье, в Карши, Кермине, Зияэтдине, Нурате и в Каршинской степи. [19] Крепостей, в европейском смысле этого слова, не было. Почти все значительные города обнесены валами или глинобитными стенами, по большей части безо рвов. Наиболее значительные укрепления - в Бухаре, Карши, Нурате, Варданзи и Гиссаре. Воинские чины - чурагасы, мирза-баши, дживачи, караул-беги, мирахур, токсаба, ишик-ага-баши, бий, датха, парванчи, диван-беги. Обмундирование пехоты - красные куртки, белые брюки, персидские шапки из черной мерлушки и сапоги с довольно короткими голенищами. В артиллерии куртки были чёрные. Возвращаясь из поездки в Россию в 1893 году, в Ашхабаде эмир увидел туркменскую милицию, обученную русскими офицерами, и ни в чём не уступавшую по выучке казакам. Именно тогда, по его собственным словам, ему пришла в голову мысль о необходимости реорганизации бухарской армии, которую он и осуществил два года спустя. После проведённых реформ к 1897 году бухарская армия состояла из 12-ти линейных батальонов (сарбазов), одной гвардейской роты джиляу, 2-х крепостных артиллерийских рот и конной милиции (2 070). На вооружении пехоты состояли отчасти нарезные ударные ружья, частью 4,2-линейные винтовки Бердана №2, частью кремнёвые и даже фитильные ружья. Мобилизационные возможности Бухарского ханства позволяли в военное время выставить до 40 000 человек ополчения. Бухарская артиллерия обучалась только приёмам при оружиях и запряжке, стрельба же не только боевая, но даже холостыми зарядами давно уже не производилась. Инженерных войск не имелось вообще, никакого шанцевого инструмента иметь войскам не полагалось. Вот как описывает бухарские войска современник: «они обучаются кое-каким воинским артикулам на гладком учебном плацу, с палками у «эсауловъ» вместо учебных пособий, и являются, как по составу, так и по своему внешнему виду, учреждениемъ смехотворным для всякого посторонняго наблюдателя», и дальше: «нет въ этом войске офицеров, хотя есть офицерские мундиры с разрозненными русскими эполетами; нет в нём военнаго воспитания и дисциплины, нет никаких преданий, потому что эта пехота учреждена лишь около 25-ти лет тому назад, отцом нынешняго эмира, когда тот испытал на себе удары наших славных Туркестанских баталионов» [20] К началу 20-го века армия Благородной Бухары была приведена в следующий состав: 2 конные сотни джиляу (составляли личный конвой эмира), 10 четырёхротных батальонов сарбазов, несколько нештатных команд в городах. Конные полки были расформированы полностью. Артиллерия (около 500 человек) имела команды в Бухаре, Карши, Гиссаре, Гарме, Кала-и-Хумбе, Бальджуане. Три батальона (два в Бухаре и один в Дарвозе) были вооружены винтовками Бердана, а остальная пехота так и осталась с 7-линейными ружьями. Конные сотни гвардии (каждая по 100-150 человек) вооружались кривыми бухарскими саблями и различными образцами огнестрельного оружия, включая и ударные. В артиллерии имелось около 60 медных и чугунных гладкоствольных дульнозарядных орудий бухарской отливки, из которых примерно 30 было заряжено. В 1904 году Император Николай II подарил бухарскому эмиру 4 2,5-дюймовых горных пушки обр. 1883 г. Эти орудия вошли в состав Гвардейской конногорной батареи. В 1909 году Император подарил эмиру ещё две горных пушки. Батарея производила учения возле орудий, но практически артиллеристы из орудий никогда не стреляли. Сарбазская пехота и артиллерия получили обмундирование, схожее с русским: чёрные папахи, суконные чёрные мундиры с красными клапанами на воротнике и красными же погонами, чёрные (парадные) шаровары либо красные кожаные чембары (повседневные), высокие сапоги. Летом сарбазы носили белые полотняные рубахи, а офицеры - белые кителя. Отличия по чинам аналогичны русской армии, при этом младший офицерский состав носил погоны или эполеты чуть ли не всех частей российской императорской армии, причём зачастую на одном плече мог быть погон капитана, а на втором плече - погон подполковника. Старшие офицеры и генералитет носили национальную одежду, дополняя ее иногда русскими эполетами. Воинские звания (относительно чинов русской армии): аламан (нефер) - рядовой; догонит - унтер-офицер; чур-агасы - фельдфебель; мирза-баши - подпоручик; дживачи - поручик; караул-беги - штабс-капитан; мирахур - капитан; токсаба - подполковник; бий - полковник; датхо - генерал-майор. Конные сотни и конногорная батарея гвардии эмира именовались Терскими (связано это с тем. что эмир состоял по Терскому казачьему войску) и обмундированы были по образцу терских казаков русской армии, т.е. носили чёрные черкески, чёрные папахи. Бешметы в конных сотнях должны быть светлосиними, а в батарее чёрными с алыми выпушками. Содержание нижних чинов составляло 20 тенег (3 рубля) в месяц. Эта сумма являлась не только жалованьем, но и обращалась на содержание каждого солдата, обязанного за эти деньги и питаться. Офицеры получали жалованье в зависимости от чина от 8 до 30 рублей в месяц, а от эмира или от бека подарки в виде 2-3 полушёлковых халатов ежегодно. Несмотря на то, что эмир тратт на военные нужны 1,5 миллиона русских рублей в год, уровень обучения бухарской армии оставлял желать лучшего. На это неоднократно обращали внимание многие русские генераты, ибо предполагалось, что в военное время бухарская армия будет подчинена русским Туркестанским корпусам. Звучали авторитетные мнения, что бухарскую армию подлежит вообще распустить, оставив эмиру лишь две конные сотни конвоя и гвардейский стрелковый батальон для церемоний. Имелось в виду, что бухарская армия представляла собой собранную из порочных элементов народа, не обученную и деморализованную угрозу внутреннему порядку. При этом высказывалось опасение, что эта армия может скоро сделаться внушительной силой, и, при том, враждебной России, если во главе её станут свои же инструкторы, бухарские офицеры, из тех бухарцев, которые проходили курс обучения в турецких военных школах под покровительством Младотурецкого комитета «Единение и Прогресс». [22] Пятьдесят лет бухарская армия не воевала. Бухарское ханство находилось под защитой Российской империи и необходимости вести боевые действия у эмира не было. Но вот в феврале 1917 года в России начались перемены. И в ответ на эти перемены в России эмир Сеид-Амир-Мир-Алим-хан [23] стал усиливать свою армию. Многолетний экспорт каракулевых шкурок и хлопка довольно успешно наполнял казну бухарского эмира. Поэтому финансовые возможности вполне позволяли эмиру закупать для своей армии новое оружие, в том числе современные винтовки и пулемёты. Кроме того, вербовались афганские и турецкие наёмники. Приглашались для обучения бухарских сарбазов иностранные офицеры. В 1918-1919 годах бухарская армия пополнилась тремя новыми гвардейскими полками (серкерде) - Шефским («Шербача»), Турецким («Турк») и Арабским («Араббача»). Серкерде «Шербача» состоял из б байраков (сотен) и насчитывал 1000 штыков к 1000 сабель (в его состав вошли конные сотни джиляу, а также добровольцы из числа мугюбача (студентов медресе). Турецкий серкерде состоял из 8 байраков и насчитывал 300 штыков при 2 пулеметах и 3 орудиях. Арабский серкерде состоял из 4 байраков и насчитывал около 400 сабель (скорее всего, по национальному составу он был не арабским, а афганским). Как докладывал советский военный агент в Бухаре, «некоторые войсковые части имеют однообразную и довольно приличную форму обмундирования, отличающеюся лишь покроем шапок и цветом петлиц. На погонах чинов некоторых частей встречается однообразный трафарет». По этим же данным, гвардейские части эмира имели свою, особенную формe: Шефский серкерде - красные однобортные мундиры, белые шаровары, низкие чёрные каракулевые папахи; Турецкий серкерде - красные мундиры с чёрной отделкой и белые шаровары, красные фески с черными кистями; Арабский серкерде - чёрные текинские папахи и темно-оливковые шинели с красными петлицами с изображением звезды и полумесяца. [24] Помимо качественного улучшения регулярной эмирской армии, были сформированы довольно многочисленные отряды ополчения, находившиеся в подчинении у местных беков. В результате предпринятых мероприятий к 1920 году вооружённые силы Бухарского ханства состояли из: 1) регулярной армии в составе: 8275 штыков, 7580 сабель, 16 пулемётов и 23 орудий, расположенных основной массой в Старой Бухаре и её окрестностях; 2) отрядов ополчения беков в составе 27 070 штыков и сабель, 2-х пулеметов, 32-х разных старых орудий. [25] К этому времени на вооружении гвардии эмира состоят английские 7,71-мм винтовки Ли-Энфильда обр. 1904 года, 7,71-мм пулемёты Vickers Мк.I и французские 8-мм пулемёты Mle1914 «Гочкис». В армейских же частях, а тем паче в отрядах бекского ополчения, вооружение было разнообразным, зачастую устаревшим. Вместе с 3-линейными винтовками обр. 1891 года имелись винтовки Бердана и даже винтовки Крнка. В связи с преобразованиями в 1918 году в бухарской армии была изменена система воинских чинов. Установлены следующие звания: ала-ман (нефер) - рядовой; дог-баши- унтер-офицер; чур-агасы - фельдфебель; мирза-баши - подпоручик; юз-баши - поручик; дживачи - штабс-капитан; караул-беги - капитан; мирахур - подполковник; ток-саба - полковник; датхо - генерал-майор; парванчи - генерал-лейтенант. Но все военные приготовления эмира не спасли Бухарское ханство от гибели. Бухарская армия закончила существование в 1920 году, вместе с самим Бухарским ханством. Политическая ситуация в ханстве была сложной. И вот 23 августа 1920 года сторонники младобухарцев начали восстание в Чарджуйском бекстве и обратились за помощью к Туркестанской Советской республике. В период с 29 августа по 2 сентября 1920 года части Красной Армии (около 9 тысяч бойцов, 230 пулемётов, 40 орудий, 5 бронепоездов, 11 самолётов и несколько бронеавтомобилей) под командованием М. В. Фрунзе при поддержке отрядов, сформированных из бежавших из Бухары представителей движения младобухарцев (около 5 тысяч человек) провели Бухарскую операцию. Бухарская операция началась взятием советскими войсками совместно с восставшими Старого Чарджуя 29 августа. Созданный здесь революционный комитет обратился к трудящимся Бухары с призывом к борьбе против эмирата. 2 сентября штурмом была взята Старая Бухара, и М.В. Фрунзе телеграфировал в Москву Ленину: «Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия м черносотенства. Над Регистаном победоносно развевается Красное Знамя мировой революции». Уже 8 октября 1920 была провозглашена Бухарская Народная Советская республика. Остатки змирских войск сопротивлялись до весны 1921 года, но уже в марте 1921 года эмир Сеид-Амир-Мир-Алим-хан бьш вынужден покинуть Бухарское ханство и скрыться на территории Афганистана. Так закончилась многовековая история когда-то могучего Бухарского ханства. 1. Мухаммед Шейбани (1451-1510). основатель феодальной династии узбекских ханов Шейбзнидоз (с 1500). Потомок Шейбана, внука Чингис-хана. Вёл борьбу за объединение кочевых племен и восстановление распавшегося государства своего деда хана Абулхайра. В конце XV века начал завоевания владений Тимуридов. Используя феодальные усобицы и упадок экономики в Мавераннахре, подчинил его своей власти. В 1505 г. завоевал Хорезм, в 1507 г. - Герат. Погиб в оитзе с войсками шаха Исмаила при Мерве. 2. Романовский Дмитрий Ильич (1825-1881). генерал-лейтенант (1878). Дворянин. Участник боевых действий на Кавказе (1847-1853), Восточной войны 1853-1856 гг., боевых действий в Туркестане. Окончил Николаевское инженерное училище (1842), Николаевскую академию Генерального Штаба (1851). С 1862 г. редактор газеты - «Русский Инвалид». Генерал-майор (1865). В 1865 г. наказный атаман Уральского казачьего войска, затем военный губернатор Туркестанской области (1866). С 1866 г. в Свите Его Величества. С 1867 г. начальник штаба Казанского военного округа, а с 1871 г командующий 11-й пехотной дизизией. С 1877 г. член Военно-учёного комитета Главного штаба. 3. Сейид-Музаффар-Эддин-Богэдур-хан (1824-1885), эмир Бухарский. Правил в 1860-1885 г.г. Четвёртый эмир из династии Мангытов, сын эмира Насраллаха. С 1844 г. наместник Кермине. В 1883 г. был награжден орденом Святой Анны 1-го класса. 4. Логофет Д.И. «Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние», СПб., изд Березовского. 1909 г., стр. 32 5. Мейендорф Е.К. «Путешествие из Оренбурга в Бухару», М. «Наука». 1975 г., стр. 134 6. Бухарский батман - 7 пудов 32 фунта (127, 76 кг) 7. Мейендорф Е.К. «Путешествие из Оренбурга в Бухару». М., «Наука», 1975 г., стр. 139 8. Мейендорф Е.К. «Путешествие из Оренбурга в Бухару», М., «Наука», 1975 г., стр. 53 9. Мейендорф Е.К. «Путешествие из Оренбурга в Бухару». М., «Наука». 1975 г., стр. 140 10. Лыко М.В. «Очерк военных действий 1865 года в долине Заравшана», СПб., тип. Деп-та Уделов. 1871 г., стр. 29 11. Батик - длинная, довольно толстая палка, величиною в рост человека, с насаженным на верхнем конце железным шаром или элипсоидом, поверхность которых покрыта множеством конических или трёхгранных, острых выступов. Айбалта - небольшой топорик, насаженный на древко. 12. Лыко М.В. «Очерк военных действий 1868 года в долине Заравшана», СПб., тип. Деп-та Уделов, 1871 г., стр. 34 13. Лыко М.В. «Очерк военных действий 1863 года в долине Заравшана». СПб., тип. Деп-та Уделов, 1871 г., стр. 30-31 14. Лыко М.В. «Очерк военных действий 1868 года в долине Заравшана». СПб., тип. Деп-та Уделов, 1871 г., стр. 33 15. Лыко М.В. «Очерк военных действий 1868 года з долине Заравшана». СПб., тип Деп-та Уделов, 1871 г., стр. 34 16. Церпицкий Константин Викентьевич (1549-1906), генерал-лейтенант (1900). Дворянин. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, 1-е военное Павловское училище (1867). Участник кампаний в Туркестане в 1873, 1875-1876, 1878 и 1880 гг., Китайского похода 1900 г. и русско-японской войны 1904-1905 гг. Командовал 3-м Западно-Сибирским линейным батальоном (1877-1886), пехотными полками: 51-м Литовским (1886), 85-м Выборгским (1887) и 37-м Екатеринбургским (1892), 2-й (1895-1897) и 1-й (1897- 1898) Закаспийскими стрелковыми бригадами, 5-й стрелковой (1899), 60-й пехотной резервной (1900), 1-й Восточно-Сибирской линейной (1900) и 2-й Восточно-Сибирской стрелковой (1900) бригадами, 13-й пехотной дивизией (1902-1903), 1-м Туркестанским (1903-1904) и 10-м (1905) армейскими корпусами. Военный писатель. 17. Костенко Л.Ф. «Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 году. С маршрутом от Ташкента до Бухары». СПб., 1871 г., стр. 104-105 18. Мир-Сеид-Абдул-Ахад-Хан, эмнр Бухарский (1859-1910), генерал от кавалерии (1900), генерал-адьютант (1902). Правил в 1885-1910 гг. В 1895 г зачислен в Терское казачье войско генерал-лейтенантом. Шеф 5-го Оренбургского казачьего полка. Числился в 16-м стрелковом полку. Почетный гражданин г. Пятигорска и г. Ялты. Почетный казак Оренбургской станицы Оренбургского казачьего войска и Горячеводской станицы Терского казачьего войска. 19. «Энциклопедия военных и морских наук», СПб., тип. В.Безобразова и Комп. 1883 г., том I, стр. 552 20. Гребнер А. «Осады и штурмы средне-азиатских крепостей и населенных пунктов», СПб., тип. и литогр. В А. Тиханова, 1897 г., стр. 77 21. Логофет Д.К «Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние», СПб.. изд. Березовского, 1909 г., стр. 71-72 22. «Предложения по Программе реформ в Бухарском ханстве», ЦГА Республики Узбекистан. Фонд И-1, Канцелярия Русского Политического Агентства (Бухара), Опись-31. дело-723/60 23. Сеид-Амир-Мир-Алим-хан, эмир Бухарский (1879-1934), генерал-лейтенант (1916), генерал-адъютант (1916). Окончил Николаевский кадетский корпус (1896). Правил Бухарским ханством в 1910-1920 гг. Сотник (1898), подъесаул (1901), есаул (1903). Флигель-адъютант (1905). Войсковой старшина (1906), полковник (1909). Свиты Его Величества генерал-майор (1911). Числился в Терском казачьем войске. Эмигрант. 24. «Вооруженные силы Бухарского ханства». Ташкент: б/и, 1920 г., Прил. С.6 (описание формы). 25. Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР». М. «Советская энциклопедия», 1987 г., стр. 32 26. Младобухарцы — участники буржуазного националистического движения, возникшего на территории Бухарского ханства в начале 20-го века." -

Да, пока "руками не посмотришь" многое "кажется". В любом случае - предмет интересный.

-

"Мы не ищем легких путей!" (с)

-

Крайне интересный предмет... Ощущение такое - первоначально он был иным. Рукоять перемонтировали. И дол позже нарезан. ИМХО.

-

Дак, старых таких полно. Там именно что традиция. У Левина один интересный светили. И с историей. В России, кстати, тоже подобные делали. У Ростовских (на Дону) жуликов в большой чести были. Даже в серебре. По времени - на конец 19 - начало 20 века. Эхо войн на Балканах и Кавказе - ну и мода, соответственно. Делали в Туле, в Златоусте. В Златоусте охотничьи кинжалы до сих пор в вышеуказанной традиции исполняются, только монтаж всадной.

-

Дорогих и любимых женщин поздравляем с праздником!

Nim Shehit ответил в теме пользователя мак в Кают-компания

С праздником всех девочек! Хоть Вы и противные - но куда без Вас! -

Гаранды и у морпехов США на конвоях в Мурманск были. В смысле ВОВ, "второй фронт".

-

Балканский симбиоз кама и гарды сам по себе интересен. Они даже в штыке это обыграли.

-

Кто б сомневался... Отвертку в руки - и за доказательной базой!

-

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Не, с "поздравляшек" вернулся. -

М-1 длинный был и без долов. У Жука есть. А по выборке могу только "косяк" на сборке предположить. В живую его не видел, так что могу только предполагать.

-

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

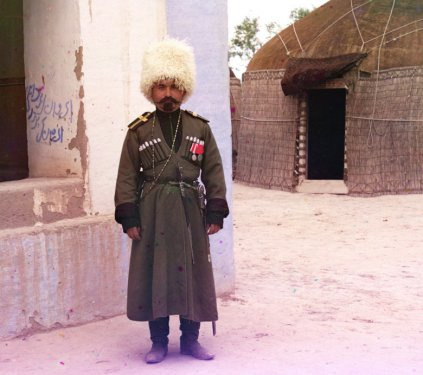

Маратх, посмотрите солдатскую шашку азиатского образца 1834г.. А это фото очевидца - "В декабре 1906 года Прокудин-Горский первый раз отправился в Туркестан: для фотографирования солнечного затмения 14 января 1907 года в горах Тянь-Шаня близ станции Черняево над Салюктинскими копями. Хотя затмение не удалось запечатлеть из-за облачности, в январе 1907 года Прокудин-Горский сделал много цветных снимков Самарканда и Бухары." Я надеюсь - это достаточно авторитетный товарищ? Обратите внимание на шашку. И еще: - "Конные сотни и конногорная батарея гвардии эмира именовались Терскими (связано это с тем, что эмир состоял по Терскому казачьему войску) и обмундированы были по образцу терских казаков русской армии, т.е. носили чёрные черкески, чёрные папахи. " -

Хороший задел. Тема интересная. Нож очень заинтересовал. К нему какая-нибудь история есть?

-

Меч у защитника Ханко (WW2)

Nim Shehit ответил в теме пользователя Uwin в Историческое холодное оружие

Если фото постановочное, может вообще - театральный реквизит? Из Гамлета, а мы мозг морщим. И снято на "Ленфильме"? -

Эмират Афганистан, или прекрасный нож из Бухары

Nim Shehit ответил в теме пользователя Nim Shehit в Азия и Восток

Игорь, здравствуйте! Я-то уж точно пинать не буду! Размеров не понял, а по стилистике и примененному способу монтажа - уйгуры бы Вами гордились. Если не знать, кто делал и исключить клеймо - получается уйгурский нож "по всем канонам". Кроме того, что на ножнах шов "не там" - докопаться не до чего (если воспринимать как реплику). Если рассматривать просто, как нож - классная работа. Очень. Можно "шкурный" вопрос? "Хвост" приварной, или цельная пластина дамасска? (надо же мне чем-то тараканов в голове кормить, а тут шанс - ответ "из первых рук"). С уважением.

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)