-

Публикаций

101 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Тип публикации

Форум

Календарь

Файлы

Блоги

Галерея

Все публикации пользователя ra85733

-

Рукоятка финки Русский сучок из подручных материалов

ra85733 ответил в теме пользователя ra85733 в Технологии

Из давно лежащего клинка 137 мм и узкого колечка шириной 5 мм с ручкой всё из того же черенка для швабры склеился. Пропитка рукояти мастикой из воска пчелиного, масла льняного, канифоли и краски для кожи. Получилось интересное покрытие, напоминающее то, чем покрыты некоторые рукояти ножей финского типа. Не блестит, как шеллак. И не даёт такой рыжины. Колечко насаживал после предварительных пропиток той же мастикой, только без красителя. Всё таки льнянка здорово уменьшает поперечные размеры дерева. Поэтому пропитывал и сушил пару недель, а потом уже обтачивал и насаживал кольцо.- 25 ответов

-

- русский сучок

- финка

- (и ещё 1)

-

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

Роман, добрый день! Если не трудно, можно уточнить такой момент. На Вашем ноже ножны из кожи толщиной не более 2 мм и без вкладыша внутри? -

Всё равно жалко топоры. Как вариант, есть порезанная для экспериментов малая пехотная лопата от Златоустовского завода 1916 года. Судя по тому, что техпроцесс закалки был един для шанцевого инструмента на казённом заводе, то можно предположить, что и материал на топоры и лопаты с клеймом "З.З." скорее всего одинаков - по современному очень близок к Сталь 50. Вот как потеплеет, попробую отпустить отрезок тяжа, а потом закалив половину, отшлифовать и протравить, ибо самому интересно. И да, никогда не подпускайте с серьёзной аппаратуре увлечённых молодых специалистов! Наш "Тасман", бедолага, по прежнему стоит мёртвым грузом...

-

Топор жалко, а для эксперимента вполне может подойти напильник советский обыкновенный. Там то уж точно нет вварок по длине. Взять образец. Сделать отпуск. Зашлифовать. Закалить и протравить. Мне кажется это будет более гуманно, чем шаркать болгаркой по топору возраста немалого.

-

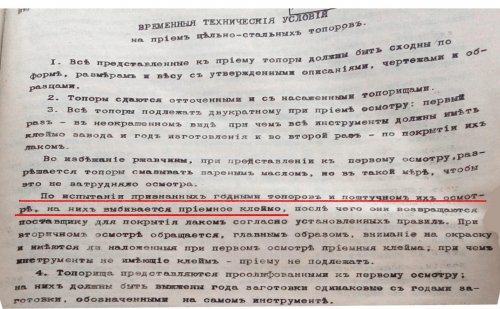

Гера, если снова не туда, то перенеси, пожалуйста. Просто мне кажется, что информацию по вопросу, когда всё таки клеймили топоры, поднятого в этой теме пару страниц назад надо разместить здесь же. Речь пойдёт о цельностальных топорах, предназначенных для поставок в арсеналы государевы и в войска. Для чего в Техническом комитете Главного Военно-Технического Управления (ГВТУ, бывшем до декабря 1913 года Главным Инженерным Управлением - ГИУ) были одобрены Временные технические условия на поставку цельностальных топоров. Документ датирован сентябрём 1914 года. В нём ясно сказано, про то, когда накладывались клейма приёмщиков на топоры. Т.о. с клеймением готовых топоров проблем не возникало. Проблемы были с наложением клейм на ломах. Вот там чёткие клейма не хотели ставиться, однако решение было принято - ставить хоть какие, чем не ставить совсем никаких. Т.е. и там, как заведено, клейма ставили, пусть и нечёткие, но на полностью готовое, и принятое после испытаний образцов из партии изделие...

-

По тому самому Зик 1942, что сверху. Фото дома где то остались, поищу. Но там и на торцах была чёткая граница, перпендикулярная плоскостям. И по химанализу разница, на сколько помню, не обнаруживалась. Хотя сам сначала считал, что это граница железа и стали. Тк. раньше как определяли? Капали кислотой и смотрели - чёрное пятно - сталь, а серое - железо... Но, если память мне не врёт, что, каюсь, бывает, то на этом топоре была углеродка. И на тёмной стороне и на светлой. К большому сожалению остался только химанализ стали лопаты "З.З." 1916 года, а вот по топорам куда-то дел... По хорошему, конечно не гадать надо, а сделать химический анализ. Да вот беда. Наш навороченный агрегат вышел из строя, приехали сервисмены и заявили, что ремонт непростой и нескорый. Так и стоит уже пару месяцев мёртвым грузом.

-

Зачем же переносить. Ведь разговор как раз про топоры тех лет, приведённый же топор ЗиКа это просто пример. А сказать я хотел лишь то, что к 1915 году с появлением машинной выработки топоров на фабриках, поднявшихся в производственники кустарей, стали делать цельностальные топоры. Это было проще с технологической т.з. Так что тут на мой скромный взгляд всё по теме, хотя, конечно это лишь моё скромное мнение. Да, небольшая, но существенная поправочка. Машинное производство топоров, согласно "Кустарные промыслы Нижегородской губернии" 1916 года начатое на фабриках Шмакова и Кондратова, всё таки отличалось. Если Кондратов стал делать цельностальные топоры, то Шмаков по "шведской системе" делал топоры с наварным лезвием...

-

Да но примерно в то же время есть и упоминания, что некоторые фабрики переходят на машинное производство цельностального топора, поэтому могут попадаться и цельностальные. И если такие протравить, то закалённая часть тоже будет темнее, чем та, что без закалки. Как пример, те же малые топоры Златоустовской фабрики времён Великой Отечественной. Вот ЗиК 1942 года после травления перед очисткой и заточкой. Разница цвета закалённой и незакалённой частей видна очень хорошо.

-

Пост 617 пару страниц назад. Там можно посмотреть выписку из одного отчёта.

-

Рукоятка финки Русский сучок из подручных материалов

ra85733 ответил в теме пользователя ra85733 в Технологии

Согласен, вид у него мне тоже не понравился. Поэтому сточил я боковые уши и привёл формы к более классическим. Потом сделал мастику из воска, льняного масла и канифоли, подкрасил её тёмным Шафтолом. Пропитал. Не стал использовать шеллак, чтобы не блестел. Посмотрим, как буковая рукоятка будет противостоять воде с такой пропиткой. Этот сучок поменял свои формы уже второй раз. Теперь вроде нравится, но ширина "бочки" - 24,5 х 23,8 мне субъективно маловата кажется. Беру свои рабочие,которые более "полные" и без такого сгона толщины к навершию. У той, что с клинком 145 мм - "бочка" 25 х 27 мм, у Лисички с клинком 128 мм - вообще "бочка" круглая - 26 х 26 мм. Вот они просто очень по моей руке всеми хватами. А тут уже скорее женский вариант - более стройный. Хотя при хвате для строгания от себя тоже довольно удобная рукоятка... Эксперименты продолжаются- 25 ответов

-

- русский сучок

- финка

- (и ещё 1)

-

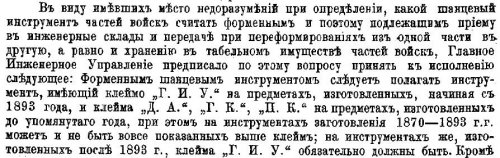

Подобные клейма приемки "ПК", слитые воедино, встречаются на малых пехотных лопатах питерского купца Дмитрия Мосягина, которые были изготовлены в те же времена. Очень интересный экземпляр, поздравляю!

-

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

Спасибо большое! А длина рукояти 88 мм это с обжимным колечком или до него? Довольно коротенькая рукоять. У меня трудится вполне успешно практически такой же, с учетом ширины обжимного колечка "сучок". Очень удобен при пропиливании пазов в заготовках разнообразных, когда держишь его "зубцами вверх". Вот на нём, кстати осталось китайское медно-стальное "мокуме" на колечке Или вот так... -

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

А если Вас не затруднит, можно узнать размеры: ширина и длина клинка; ширина и высота рукоятки в самом широком месте бочечки; диаметр в торце навершия. Рукоятка "пузатенькая"... в смысле нижняя часть заметно выпуклая. -

Рукоятка финки Русский сучок из подручных материалов

ra85733 ответил в теме пользователя ra85733 в Технологии

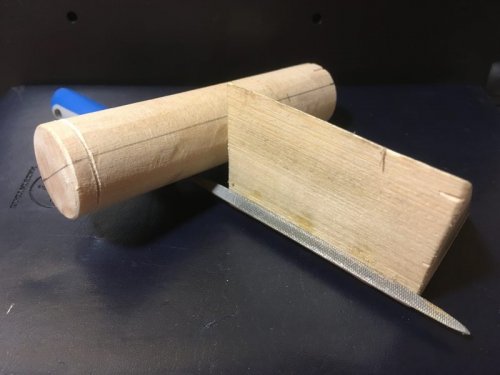

Тут задача была попробовать сделать более пологий сучок на рукояти. Вот нечто по типу такого: А пока только с рукоятками и экспериментирую. Вот такой фигуристый нарисовался. Вид пижонистый. Странный по ощущениям в руке.- 25 ответов

-

- русский сучок

- финка

- (и ещё 1)

-

Рукоятка финки Русский сучок из подручных материалов

ra85733 ответил в теме пользователя ra85733 в Технологии

"Десятикопеечный берёзовый" Делая сучки из букового черенка-заготовки диаметром 29 мм приходится снимать всё-таки довольно много "мяса". Да и вообще, желание сделать всё быстрее и проще, особенно, когда на увлечение не так много времени, оно вполне естественно же. Ну вот и я, бродя по одному торговому центру строительных материалов в поисках того, что, как обычно у мелких бывает - "Оно само сломалось, пап! Не я не трогал, честное слово! И я тоже не трогала! И я... не я", зашёл в отдел, где из ящика торчит частокол разнообразных черенков. Вот интересно. Даже при таких ценах, кто купит всё это кривое с сучками, сколами, гнилью и прочими пороками хозяйство? О, с одного бока торчат поприличнее. Называются - "Черенок высший сорт 2.5 см, с резьбой" из той самой Betula pubescens. Выбрал по ровнее. Потом ещё поперебирал, но снова вернулся к первому. И с чистой совестью потопал домой. Дома, заменив всё, что за неделю "само сломалось", отпилил от черенка заготовку длиной 98 мм. Разметил торец навершия. Сначала привычными 50 копеечками, но что-от толстовато по отношению к полному диаметру получилось. Посему отловил мелкую нумизматчицу и взял у неё во временное пользование 10 копек. Будет десятикопеечный сучок. Достал коробку с колечками и выбрал одно из латунных. Слегка обжал его и разметил передний торец рукоятки - обвёл овал снаружи и изнутри. При разметке, как и на буковых, сделал разметку так, чтобы полосы от годовых колец дерева были горизонтальными. Помогает контролировать симметрию переднего и заднего торцев, даже если карандаш стирается. Приклеенным к брусочку треугольным надфилем, которым отпиливал обжимные колечки, разметил ширину выборки под обжимное колечко. Там ещё, ближе к хвосту заготовки видна метка поперечная. Она стоит на расстоянии 25 мм от заднего торца. Сделав четырёхугольным надфилем треугольный пропил прямо по ней, затем в результате получится длина нижней части по оси рукоятки около 23 мм. Цифры просто из моего опыта. Тут можно экспериментировать как угодно. Напильником, а дома, прям в столе, ну так, на всякий случай, всегда лежит дежурный 250 мм напильник №2. Вот им, аккуратно делаем усечённый конус от размеченного 10 копейками торца к поперечной метке. Пропиливаем выборку под обжимное колечко. Лучше его сразу не насаживать, а просто "почти подогнать". Если пропитывать рукоять льняным маслом или какой-нибудь химией на его основе, то рукоять усыхает по диаметру и колечко может начать болтаться. Далее, уложив заготовку на кусок туристического коврика, чтобы не ёрзала по столу, тем же напильником, вдоль заготовки, снимаем передний конус. Так, чтобы осталась небольшая ступенька над колечком. Затем снимаем по бокам, на брюшке и делаем выемку на сучке сверху. Чем? А вот всем, что есть под рукой. На этот раз было: нож, кусок шкурки Р220, кусок шкурки Р60. Шкурку удобно укладывать или оборачивать ею кусок туристического коврика - получаются сразу плавные контуры. Довольно удобная штука оказалась. Хм... Интересный снимок получился. На нём сучок какой то квадратный вышел, хотя он на самом деле конусный... Не спеша обтачивая, да шкрябая, получаем уже что-то похожее Пропитываем в льняном масле с какими-то добавками... Шафтол, короче. Интересно как-то пропиталась берёзка. Бук обычно равномернее принимал пропитку, а тут переливы сплошные. Уже после пропитки ещё снял с брюшка и в выемке сверху. Пока рукоятка выглядит так Ну вот, осталось просто из палки сделать :). На самом деле рукоятка, при наличии не то, что гриндера, а хоть какого-нибудь точила, должна делаться за минуты. Но вот пока так и не обзавёлся этой механизацией. Это вот я к чему? А к тому, что тут всё сделано дома. Без тисков, бруска с полукруглым выпилом на козле... Собственно вот, кто принимал участие в процессе + ножовка по металлу (лежит под столом), которой отрезалась заготовка. Всё... Да. Нож на фото мне совсем разонравился и шкрябал я обычным китайским кухонником FORTUNA, маскирующимся под Австрию, который в свою очередь планируется под заготовку, как донор нержавеющего клинка. Штангелёк тут в общем особо и не нужен, просто толщину рукоятки для себя смотрел. А ещё кусчек шкурки 1200. Ну чтобы гладко было, но не до полировки в зеркало. Теперь всё.- 25 ответов

-

- русский сучок

- финка

- (и ещё 1)

-

Я просто как раз упрощенными лопатками интересуюсь в свободное время... Если память не врёт, то "м.о.к.", согласно отчётам стоял на малых пехотных лопатках упрощённого типа 18 заведений Павловского района

-

Иван Ксенофонтович Подкладкин обиделся бы :)... "За 27 лет (с 1890 по 1917 год) количество рабочих в Павлове увеличилось в десять раз, в то же время к 21 промышленному предприятию добавилось всего 6. В селе с населением в 1916 году 18,5 тысячи человек существовали крупные предприятия с количествам рабочих: у Теребина — 1955, Пухова — 988, Подкладкина — 710, в кустарной артели — 840". ЦАНО. Дело по прошению крестьянина И.К. Подкладкина об утверждении чертежей на постройку личильного заведения (в таком заведении металлическим изделиям придавалось лицо, т.е. снималась окалина и производились шлифовка и полировка) в селе Павлове Горбатовского уезда. Центр, архив Нижегор. обл. Ф. 5. Оп. 50. Д. 16798." На 1 июля 1918 года в Павлове было 39 одних только металлообрабатывающих предприятий, которые размещались как в фабричных помещениях предпринимателей, так и в небольших частных мастерских. В основном это были мелкие предприятия с малым числом рабочих. Таких предприятий, в каждом из которых работало от 3 до 10 человек, насчитывалось 23. На 8 средних фабриках работало от 10 до 25 и на 3 — от 25 до 100 рабочих; крупными предприятиями были только 5 фабрик: торгового дома М. И. Теребина (730 рабочих), Павловская кустарная артель (566 рабочих) Н А Карачистова и К° «Националь» (160 рабочих), И. И. Пухова (154 рабочих) и И. И. Подкладкина (100 рабочих) (тут ошибка, которые встречаются и в документах лет - д.б. И.К.Подкладкин). На основании декретов Совнаркома конца 1917 — начала 1918 года в Горбатовском уезде проводилась национализация металлообрабатывающих и других капиталистических предприятий. В июле 1918 года в Павлове были национализированы 21 крупная и средняя металлообрабатывающие фабрики и мелкие кустарные заведения"

-

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

А ведь неплохо смотрится, задористей -

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

Это где ж такие выкладывают то? Нашёл... -

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

Вот тоже давно голову ломаю, но похоже на то, что у каждого производителя были, как у нас принято писать - свои "варианты исполнения и модельный ряд". А почему бы и нет? Вроде нигде пока информации о какой-либо нормативной государственной документации на сучки не проходило. Правда это не означает, что её точно нет. -

Финки с "сучком", русские артельные финки

ra85733 ответил в теме пользователя Uwin в Финки и скандинавы

Похоже, что одни руки делали две первые то... -

Если бы люди не сомневались прогресса бы не было :). Я знаком с приёмкой, т.к. сам являюсь, хоть и не в области шанцевого инструмента, но тоже приёмщиком. Клейма окончательной приёмки представителя заказчика всегда ставятся на готовое к приёмке и отправке на склад, либо в войска, изделие. Заводские, определяющие качество выполнения отдельных стадий производства да, могут и на горячее, при необходимости. Но ни один приёмщик (представитель заказчика) готового изделия не станет ставить свое клеймо на полуфабрикат. Он несёт ответственность за готовое изделие. И никто на складе не стал бы подогревать закаленные топоры для клеймения. Второй момент. Многие считают, что закалка это то, после чего получается метал такой твердости, что его напильник не берёт. Но я специально привёл выше пример Златоуста - Сталь 50. Это не стали серии У, которые при закалке получают твердость 60-65 HRC. Сталь 50, а топоры и малые пехотные лопаты упрощенного образца могли изготавливаться из стали похуже. Будет образец - сделаю химанализ. Так вот Сталь 50 можно в идеале закалить до 58 единиц при закалке в воде, но при отпуске в свинцовой ванне получится твёрдость 40-45 HRC. И это правильно, т.к. и лопатам и топорам не так важна твёрдость, как ударная вязкость. А поставить на такой металл клеймо закалённой углеродкой вполне себе возможно.

-

Да, пока документы не открыли эту страницу истории. Ну так ведь вспомните, сколько народ гадал по поводу "НШЗ". Каких только версий не выдвигали. В одном из фильмов про Великую Отечественную герой берёт в руки лопатку, осматривает лоток и с выражением знатока медленно произносит: нижнетагильскииий завод... А ларчик открылся благодаря статье краеведа. И "м.о.к." откроется. Всему, видимо, своё время.

-

В данном тексте не очень подробно расписано, но топор, на сколько я помню, по другим описаниям, изготавливался из мягкого железа с наваркой стали на обух и вваркой стальной полосы на лезвии. Посему и клеймение не должно вызывать затруднений. Хотя, к примеру, взять лопаты Златоустовского завода. Я сам проводил химанализ образцов, который показал приличную сталь лотка. Если говорить современным языком, то это Сталь 50. Закалка холодного оружия и шанцевого инструмента на казённом заводе производилась в свинцовых ваннах, что одновременно позволяло производить отпуск при температуре, обеспечивающей небольшую твёрдость, но зато значительную вязкость металла. К чему всё это? А к тому, что и там клейма приёмщиков расположенные , как правило около года выпуска, тоже ставились уже после завершения процесса изготовления. Лопаты и топоры предъявлялись к приёмке партиями. И клеймились приёмщиком, либо его доверенными лицами.

-

Судя по описаниям процесса производства лопат и топоров, "м.о.к." ставился приёмщиком после полного изготовления продукции, т.е. на холодную.

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)