Сказку начнем издалече.

Согласно официальной истории, нынешний русский север освоили в IX-XII веках ушкуйники Великого Новгорода.

Кстати ильменские словене правильнее просто словене поскольку из всех славянских племен только у них было такое самоназвание. Ну еще есть словаки

Добавлю еще что нынешние жители новгородчины к тем словенам в своем большинстве никакого отношения не имеют окромя места жительства. Но вернемся на север.

Словене принесли на север свою культуру, которая, конечно, претерпела изменения, но значительно большая русского эпоса в виде былин была записана именно на территории современной архангельской области.

В поморских направлениях, по сторонам света, юго-запад называется шелонь, а юго-западный ветер - шелонник. Все от названия реки Шелонь, которая впадает в озеро Ильмень в аккурат с юго-запада. То есть устная традиция сохранялась вплоть до конца XIX века, а сказительница Кривополенова застала и советскую власть.

В начале русской колонизации этот край назывался Заволочьем. Название Поморье утвердилось с XVI века. В имперскую эпоху название Поморье постепенно стало заменяться сугубо географическим названием «Север».

В XII веке на север двинулись Ростово-суздальцы. Ростовцы шли в Заволочье по средней Сухоне, мимо новгородского поселения Тотьма, далее по Вагу и Кокшеньге к реке Юг. Между ростовцами и новгородцами стали происходить военные столкновения. Так, в 1149 году, согласно летописи, новгородцы и суздальцы сражались друг с другом. В 1166 году поход в Заволочье на Двину князя Мстислава, сына Андрея Боголюбского вызвал жестокую войну между Господином Великим Новгородом и Владимиро-Суздальским княжеством.

На Русском Севере среди местных жителей сохраняется память о том, из каких мест древней Руси прибыли их предки. Так, верховье Северной Двины до сих пор жителями Архангельской области именуется Ростовщиной, поскольку населяют ее потомки ростовцев. Зато жители Обонежья (берегов Онежского озера), Беломорья и Двинских земель помнят о своем новгородском происхождении.

После падения Новгородской республики земли Русского Севера вошли в состав Московского государства.

Мезенцы считают себя "москвичами", а выходцев с Новгорода зовут шелонники.

Среди прочего принесли переселенцы и свои ножи и технологии их изготовления. Говорят раскопки в древнем Новгороде дали более 8000 ножевых предметов. Более подробно надо смотреть труды Б.А. Колчина.

А что у нас?

Археологическим заповедником севера, по данному вопросу, наверное можно считать Мангазею.

В летописных записях первой половины XI века встречаются первые упоминания о проникновении предприимчивых новгородцев за Уральские горы. В 1032 году новгородцы под начальством некоего Глеба ходили к Железным Воротам (возможно, пролив Карские Ворота или какой-то из проходов через Урал). В 1079 г на северном Урале погиб новгородский князь Глеб Святославович, внук Ярослава Мудрого. Позднее имеются указания, что новгородцы за данью «ходиша люди старин за Югру и Самоедь». Уже в те годы упоминалось под именем Лукоморья прибрежье у Карского залива.

В 1572 году на реке Таз возникает их первая торговая фактория — морской и речной порт.

Как постоянное поселение. Мангазея основана была по инициативе царской администрации — в качестве опорного пункта для продвижения русских вглубь Сибири и укреплённого центра сбора ясака.

В 1600 году по указу царя Бориса Годунова из Тобольска на реку Таз был отправлен отряд из сотни стрельцов и служилых казаков во главе с воеводой Мироном Шаховским и письменным головой Данилой Хрипуновым. В пути немногочисленный отряд подвергся вооруженному нападению «воровской самояди» — предположительно юраков или селькупов. Потеряв в бою около тридцати человек, служилые люди сумели, однако, добраться до реки и заложить деревянный острог и церковь.

В 1616 году архангелогородцы, идя вдоль Мезенских и Пустозерских берегов через пролив Югорский Шар в Карское море, спустились по протекающей поперёк полуострова Ямал реке Мутной до озера Зелёного, откуда вышли в Обскую губу, проложив таким образом морской путь в Мангазею из Архангельска.

в 1620 году — в начале правления Михаила Фёдоровича Романова — плавание «морским путём», через ямальский волок в Мангазею под страхом смертной казни было запрещено.

Закрытие морского пути привело к тому, что английские, голландские, а также большая часть русских купцов перестали торговать в Мангазее, это привело к экономическому упадку города. После очередного пожара город не смог оправиться и Мангазея исчезла: вначале как город, порт и торговая фактория, а затем и как историческое и географическое понятие.

Однако в движении на восток морским путем землепроходцы не ограничились обской губой.

В 1940—1941 годах экспедиция на советском гидрографическом судне «Норд» обнаружила на о-вах Фаддея и в заливе Симса на восточном побережье полуострова Таймыр остатки зимовья русских землепроходцев и предметы начала XVII века. Дальнейшие исследования находок, в том числе человеческих останков, проведенные археологами во главе с А. П. Окладниковым, позволили заключить, что около 1618 года русские мореходы под предводительством Акакия Мурманца сумели обогнуть полуостров Таймыр, попав в море Лаптевых северным морским путём.

кто такой Акакий Мурманец ? А это расшифровка надписи на рукояти ножа, причем спорная. http://www.1543.su/VIVOVOCO/VV/JOURNAL/NATURE/04_02/MURAG.HTM но оставим это ученым, хотя с их легкой руки акакий зажил своей не только исторической но уже и литературной жизнью.

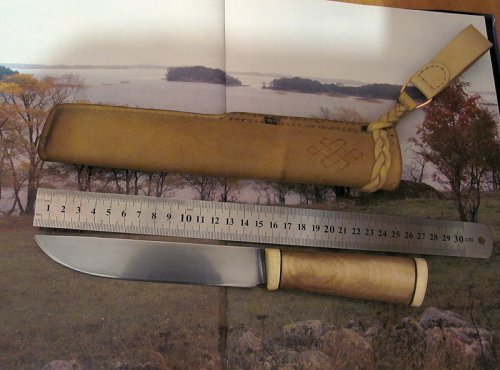

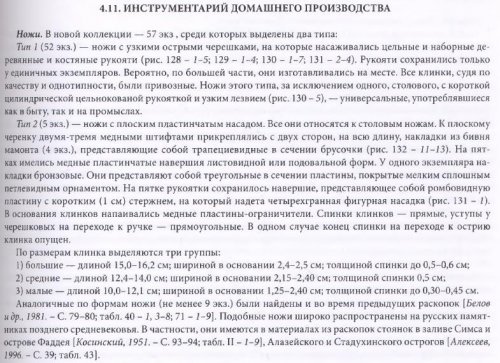

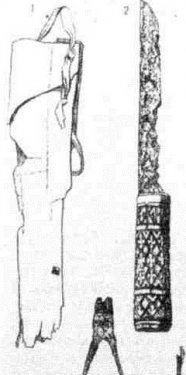

Нас же тут интересует нож, а точнее даже два ножа

первый

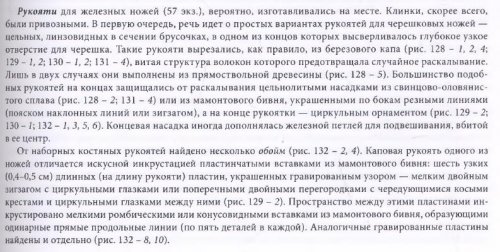

и второй, а вернее лишь рукоять

еще одна картинка

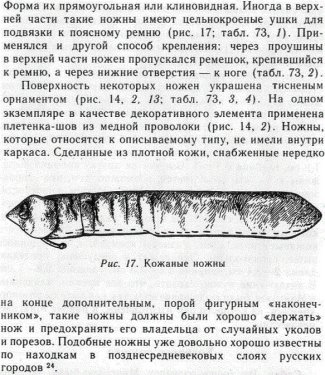

дающая представление о ножнах

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)