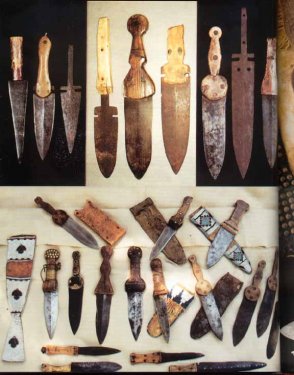

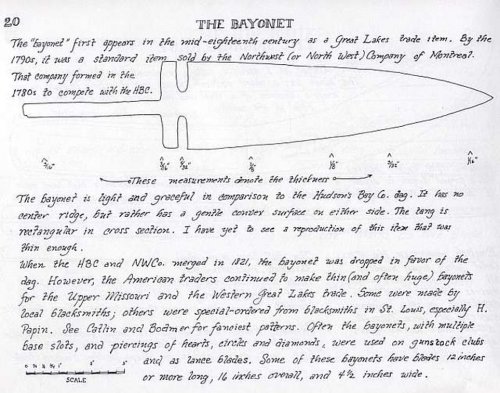

"КИНЖАЛЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА Металл и его обработка у племен Северо-запада. Металлические инструменты и предметы быта получили широкое распространение среди индейцев лишь после прихода в Северную Америку европейцев. Однако, нельзя сказать, что до этого времени коренные народы не были знакомы с металлом. Согласно археологическим данным некоторые индейские народы начали изготавливать металлические предметы еще в доконтактный период. В основном это были изделия из самородной меди, которую обрабатывали путем холодной ковки. Медные месторождения, использовавшиеся коренным населением в Северной Америке располагались в районе озера Верхнее и на севере Тихоокеанского побережья. Медные самородки и изделия из меди чрезвычайно высоко ценились и являлись показателем богатства и социального статуса. На северо-западном побережье самородная медь распространялась по торговым путям с севера от племен эйяк, атена и тутчоне к тлингитам, которые в свою очередь продавали и обменивали ее хайда. После контактов с русскими и американскими колонистами местные племена начали получать металлические предметы в результате торговли мехом. В 1778 сообщается, что члены команды третьей экспедиции Джеймса Кука обменяли железные обрезки на 17 шкур морской выдры. Позже появились различные торговые товары - котелки, ножницы, ножи, топоры. Это стало причиной резкого изменения в индейском производстве орудий и рыболовные крючки, стрелы и наконечники копий, кинжалы, стали изготавливать из железа, быстро заменяя им использовавшиеся ранее кость, раковины и камень. Ценность металлических инструментов в сравнении с каменными или костяными была очевидна. Однако в индейском обществе эта ценность не сводилась исключительно к ценности материальной. Так предметы, изготовленные из меди, наделялись особыми и исключительными достоинствами, основанными на мифологических и религиозных аспектах. Считалось, что медь была дана людям великаншей Дсоноквой, которая в свою очередь получила ее от Kомоквы (у хайда - Квоноквада, у тлинкитов - Ленаксидек) - хозяина несметных богатств, обитавшего на морском дне в доме, сделанном целиком из меди, что являлось символом наивысшего достатка. В связи с этим владение медными предметами подчеркивало особое положение их владельца. Фредерика де Лагуна (Frederica de Laguna), американский антрополог писала: «Медные браслеты, ожерелья, кулоны, и кольца для носа, эти вещи были весьма дороги. Они были только у богатых и почтенных людей. Только представители anyadi (класс вождей) имели право использовать медные вещи». Говоря об использовании племенами северо-запада металлов, можно вспомнить о наиболее ярких и характерных в культурном отношении случаях - это медные гербовые пластины – «копперы», а так же медные и стальные кинжалы, о которых и пойдет речь далее. Боевые кинжалы и их типы. Племена Северо-западного побережья являлись теми немногими из индейских народов, которые изготавливали медное оружие еще до контакта с европейцами. Существуют споры о методах обработки металла индейскими мастерами, но большинство сходиться на том, что главным и, пожалуй, единственным способом обработки самородной меди была ковка холодным способом. Археологические данные подтверждают существование не только медных, но и железных лезвий у племен Северо-западного побережья задолго до прибытия европейцев в конце XVIII столетия. Медь являлась местным сырьем и была более распространенным материалом для изготовления кинжалов, а в более редких случаях племена северо-западного побережья использовали сварочное железо, собранное с прибитых к берегу обломков азиатских судов. (Сварочное железо - техническое железо, которое получали при старых способах производства непосредственно из железной руды или чугуна). Ф.Врангель (Ferdinand Von Wrangell), упоминал в своих письмах в 1830-38 гг. о коренном населении реки Медной на Аляске. «Люди Медной Реки (атна) торговали с тлинкитами на юге и с танайна на севере. Они назвали русских «ketchetnyai», от «ketchi» - «железо». Перед прибытием европейцев они использовали местную медь, чтобы изготавливать топоры, ножи и нагрудники для себя и для торговли. В настоящее время они стали единственными кузнецами, которые знают, как ковать железо, которое они получают от русских; ни колоши (тлинкиты), ни другие народы в колониях не знают это искусство». Однако утверждение о том, что только индейцы реки Медной умели обрабатывать металлы не является истинным. Согласно последним исследованиям изготовление металлических орудий было известно племена северо-западного побережья задолго до контактов с европейцами. Тлинкиты, вероятнее всего, переняли способы обработки меди от атапасков. Они нагревали медь и ковали ее с помощью каменных мо-лотов. Этот же способ тлинкиты стали применять при обработке железа, которое они находили на берегу в частях обшивки разбившихся кораблей или получали путем обмена от южных племен. В записях 1774 г. испанского исследователя Хуана Переса (Juan Perez) встречаются упоминания о наличии железных кинжалов у хайда. Джозеф Инграхам (Joseph Ingraham) американский торговец, писал в 1791 что все мужчины хайда имели железные кинжал, которые носились в кожаных ножнах висящих на шее. Инграхам попросил своего кузнеца изготовить несколько подобных кинжалов для торговли с индейцами. Однако во время очередного визита хайда не проявили ни малейшего интереса к этим кинжалам, так как к тому времени у них было огромное количество таких кинжалов собственного производства или полученных в больших количествах от тлинкитов. Георг Эрман (Georg Erman), будучи в северо-западных колониях с 1841 по 1866 отмечал, что индейские мастера по обработки меди работали «без какого-либо плавления и без механические средств. При этом железо обрабатывалось с огромным терпением, заменяющим технические знания». Кирилл Хлебников за время своего пребывания в Северной Америке с 1817 по 1832 упоминал, что «тлинкиты делают кинжалы, которые напоминают английские, и в красоте мастерства никоим образом не уступают им. Они делают обоюдоострые кинжалы из железа и украшают их раковинами». Джон Данн (John Dunn) так же описывал работу тлинкитских кузнецов в начале 1840-ых: «красиво рифленые кинжалы … чрезвычайно лаконичны, как будто они были сделаны лучшими мастерами в Лондоне». Вениаминов писал в 1840 г.: «У Колош есть и свои кузнецы, делающие копья, кинжалы и другие безделицы; сами Колоши говорят, что первым кузнецом была Чилкатская женщина, по имени Шукасава (т.е. полумужчина). Таковое название она получила по сходству ея искусства пред мужчинами и потому что будто бы она была в самом деле женомуж». Александр Маккензи (Alexander Mackenzie) агент Компании Гудзонова Залива, будучи на островах Королевы Шарлотты в 1884, получил информацию об одном из индейских кинжалов, который был изготовлен из стали и имел характерный дизайн, представляющий собой акулу-катрана. Индейцы хайда сказали Маккензи, что нож был сделан женщинами, которые приехали из северной части Аляски. История этого ножа известна на два или три поколения, но истинное происхождение кинжала уже утеряно. Медный или стальной кинжал был обязательной частью снаряжения любого мужчины и всегда находился у него, что бы он ни делал. Основным назначением кинжала было использование его в поединках, но также с его помощью свежевали туши животных, ели, рубили ветки и т.д. По воспоминаниям и документам, оставленным ранними европейскими путешественниками, посетившими тлинкитов, каждый мужчина имел кинжал около 40 см и более в длину. Кинжалы имели два лезвия в каждой из сторон рукоятки. Верхнее лезвие составляло приблизительно 1/3 или 1/4 от длины нижнего лезвия. Во время сражений более короткое лезвие использовалось для нанесения отвлекающих ударов, в основном в область лица. За отвлекающим ударом следовал смертельный удар основным лезвием. Боевые кинжалы хранили в специальных деревянных коробках или вешались над кроватью. Вениаминов писал в 1840 г.: «Кинжал колошенский, выкованный самими Колошами, постоянный их спутник. Ножны для него делаются или деревянные, или чаще из замши» Кинжалы использовались в поединках не только между мужчинами: если соблюдение обычая кровной мести приводило к очень большим потерям и вражду не удавалось остановить в течение длительного периода, в сражение вступали женщины. Архимандрит Анатолий (1863 - 1925) писал: «Во время кровопролитных битв женщины были заинтересованы вдвойне: судьбой своих мужей и судьбой сво¬их кровных родственников. Вероятно, этим и объясняется, что большинство ожесточенных кровавых столкно¬вений между индианами оканчивались еще более кровавой резнёй между индианками. Когда их мирное посредство было неуспешно, они завязывали сами бой на ножах. Это было обычно сигналом к прекращению боя между муж¬чинами. Теперь они делались только свидетелями своеобразных поединков между их женщинами. Предания расска¬зывают самые невероятные истории о таких боях. Почему-то они всегда устраивались в воде, на морском берегу или в реке, разделяющих два враждебных лагеря. Полуобнаженные, с распущенными волосами, стоя почти по грудь в воде, женщины обыкновенно бились на ножах. Ожесточение с обеих сторон достигало крайних размеров. В то время как мужчины-воины, вооруженные с ног до головы в доспехи, во время боя наблюдали известную тактику, прибегали к хитростям и разным уловкам, благодаря чему могли отделаться только легкими ранами, — женщины резали себя на куски, раны наносили в ничем не защищенное тело. Картина такого боя, когда каждая рана, ничем не прикрытая, зияла и струила кровь, окрашивая воду, когда бойцы, если падали в бою, то падали в объятия во¬дной стихии, принимавшей их на морское или речное дно, - эта картина более чем зверского, не человеческого ожесточения, действовала даже на сердца диких воинов, которые снова выходили на сцену, но лишь с тем, чтобы положить конец резне». «Кроме лука и стрел каждый индианин носил при себе большой костяной или каменный нож. А после ознакомления с металлами - металлический. Этот нож всегда висел у индианина на груди в замшевых ножнах с длинным ремнем, который перекидывали через шею». Фридрих Генрих Киттлиц писал в1862 г.: «Это оружие [боевые кинжалы] вероятно одним свойственно колошам. Оно состоит из двух прямых их обоюдоострых лезвий неодинаковой длины, из хорошо закаленной стали. Эти два клинка соединены между собой деревянной ручкою, оправленной медью. Такое оружие должно действовать страшно, потому что им можно ранить по всем направлениям». Джордж Диксон (George Dixon) в «Voyage Round the World», 1788 года писал: «Их оружие - копья 6 или 8 футов (180 – 240 см) длиной, и своего рода короткий кинжал, который носят в кожаном чехле, к этому кинжалу привязан кожаный ремень …, кожа обмотана вокруг запястья, так, что удобно удерживать кинжал в руке и так, что воин мог потерять свое оружие только с жизнью». И действительно рукоятка кинжала обычно была обмотана замшевой лентой с прорезью на конце. Незакрепленный край ленты дважды обворачивался вокруг запястья, а средний палец вставлялся в прорезь. Таким образом, кинжал прочно крепился к руке, и его с трудом можно было вырвать даже у убитого воина. Кинжал оставался важным оружием вплоть до начала XIX века, когда с введением огнестрельного оружия он постепенно трансформировался из боевого оружия в символ положения в обществе. Такие ножи являлись особо ценной собственность клана, которая передавалась от вождя к вождю. Потомки известного вождя цимшиан Легэйка (Legaic или Legaix) хранили его кинжал до тех пор пока его ценность не поднялась до нескольких сот тысяч долларов. В июне 2009 года этот кинжал был продан на аукционе Bonhams за $482,000. Кинжалам, так же как домам и каноэ а в последствии и огнестрельному оружию, давались клановые имена. Например «kí’t gwáta’» «Кинжал Касатка» Типы кинжалов Боевые кинжалы северо-западного побережья можно разделить на 3 группы по времени их изготовления. Наиболее ранние кинжалы (иногда их называют «кинжалы типа Tlingit») характеризуются наличием двух лезвий – основного, более длинного, и добавочного, длинною приблизительно в 1/3 или 1/4 от длины основного лезвия. Добавочное лезвие располагалось на торцевой стороне рукоятки. Деревянные или чаще кожаные ножны делались для каждого лезвия отдельно. Ножны, в которые вкладывалось основное лезвие, вешались на шею на длинном ремне, а на добавочное лезвие одевались соответствующие по размеру ножны, крепившиеся ремешком к рукоятке. Рукоятка ранних кинжалов обычно была обернута кожей, еловым корнем, корой, или оплетена человеческими волосами. На языке тлинкитов эти кинжалы назывались «shak’áts’». Кинжалы переходного периода отличаются тем, что добавочное лезвие, сохраняя свою функциональность, имеет богатую декоративную проработку. Обычно эти короткие лезвия трансформировались в тотемное изображение или в изображение духа-помощника воина - хозяина кинжала. Так же это изображение часто инкрустировалось раковинами Haliotis. Более поздний тип ножа, (у хайда - «k’aawhl» и у тлинктов - «gwálaa» - буквально «это ударяет» или «это совершает нападение» или «x´aan.át» «что-то близко к руке») имел единственное лезвие, а вместо добавочного лезвия кинжал украшала резная фигура из дерева или кости, украшенная медью или раковинами Operculum или Haliotis. Эта резная фигура, трансформировавшаяся из добавочного лезвия в навершие рукоятки, сохранило свое содержание – как правило, изображения являлись либо тотемом, либо духом-помощником воина. Материалы из которых сделаны рукоятки, могли быть самыми разными: это и различные породы дерева – в частности грецкий орех от оружейных прикладов, тихоокеанский тис или туя. Рукоятка так же могла быть вырезана из кости или рога горных коз. В декоре рукояток часто использовалась инкрустация раковинами Haliotis. Ножны и ремень, на котором они висели на шее, декорировались цветным сукном, бисером или иными материалами. Этот тип кинжалов изготавливался примерно с 1840-ых до 1870-ых годов. Современные реплики таких кинжалов, сделанные в середине 1900-ых годах XX века часто продаются на рынке, выдаваемые за старые оригиналы. Стивен К. Браун (Steven C. Brown) выделил в поздних кинжалах два подтипа. У первого подтипа кинжалов лезвие и рукоятка являются единым целым, чаще из стали, реже используется медь. У второго подтипа лезвие и рукоятка сделаны отдельно и зачастую из разных материалов. Отдельно можно выделить немногочисленный тип кинжалов с кольцеобразной рукояткой. Большая часть таких кинжалов датируется последней половиной XIX века. Они имеют рукоятки с костяными накладками и металлическим кольцом на конце. Костяные накладки часто декорированы круговым и точечным мотивами. Некоторые из таких кинжалов были сделаны из сломанных половин стальных медвежьих капканов, частью которых как раз были зубчатые кольца. Если же кинжал изготавливался из иного сырья, то к торцевой части рукоятки добавлялось медное кольцо с зубцами. Луи Шотриддж (Louis Shotridge) в Музее университета Пенсильвании,1912, позирует в регалиях, среди которых и боевой кинжал. Фотография Уильяма Витта Похороны вождя клана Кастаки (Dakl'aweidi) Приблизительно 1860-1910 гг. На покрывающем тело вождя чилкате лежит клановый кинжал. Фото Эдварда Дегроффа (Edward DeGroff) Кинжалы первого типа. A - тлинкиты. 38,1 см. Сталь. Рукоятка обмотана бечевкой из человеческого волоса, возможно ранее это была часть гавайского ожерелья «lei niho». B - тлинкиты. 53,34 см. Медь. C - тлинкиты. 61 см. Железо, рукоятка покрыта медной накладкой. D - квакиутль. Кинжал принадлежал вождю Гарри Монтэйну. F - хайда. 54, 5 см. До 1893 г. Железо, медные заклепки. Кинжалы второго (переходного) типа. A – тлинкиты. 47 см. На рукоятке – изображение акулы. B – хайда. 42 см. Сталь. Добавочное лезвие опаяно медью. На нем – изображение осьминога. C – тлинкиты. 1869 г. Железное лезвие, медная рукоятка. На добавочном лезвии - изображение акулы инкрустировано раковиной Haliotis. D – тлинкиты. 1876 г. Сталь. Кинжалы третьего типа A – тлинкиты, 51 см. 1840-ые или ранее. Рукоятка из рога горной козы, инкрустация – раковина Haliotis. B – тлинкиты, 36.8 см. Стальное лезвие, рукоятка из меди и рога горной козы, инкрустация – раковина Haliotis. C – тлинкиты, 40 см. 1870 г. Лезвие из стали, рукоятка из меди и рога горной козы с изображением орла и ястреба инкрустирована раковиной Haliotis. D – тлинкиты, 35 см. 1800-1850 гг. Стальное лезвие, рукоятка из кости инкрустирована раковиной Haliotis. E – тлинкиты, 1860 г. Лезвие из стали, рукоятка из меди и кости инкрустирована раковиной Haliotis. Кинжалы с кольцеобразной рукояткой A - слева направо - Западное побережье Ванкувера, Каньон реки Фрейзер, Материковая часть Британской Колумбии. В - Кинжал с кольцеобразной рукояткой, сонгиш. 1850-1880гг. 34 см." (С)

Чьё авторство, не знаю, к великому сожалению.

Взято тут -

http://redtomahawks.unoforum.ru/?1-13-0-00000001-000-240-0-1387483182

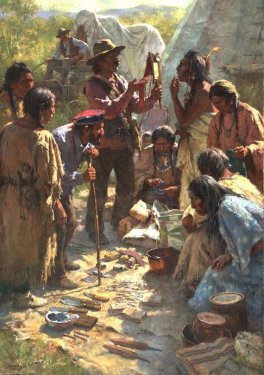

Товарообмен -

.png.370fa2c657443a46f0eb80c66dce0fdb.png.a4bc84e9fe55c76d73ea52d25517b41e.png)